Новости СГТУ

СГТУ в СМИ

Студентка кафедры «Экология и техносферная безопасность» Института урбанистики, архитектуры и строительства (УРБАС) Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. Карине Товмасян всю жизнь хотела быть волонтером. Такая возможность появилась у нее на первом курсе, когда она узнала, что в вузе существует волонтерское движение. Вскоре девушка стала председателем волонтерского центра УРБАС и набрала свой совет волонтеров.

«Волонтером я стала, потому что люблю помогать людям, всегда готова прийти на помощь в трудную минуту. В университете я убедилась в том, что огромное волонтерское движение действительно очень интересно и полезно. До сих пор помню свои первые мероприятия, связанные с посещением детских домов и школ, они сильно повлияли на мою жизнь. Тогда я почувствовала себя счастливой, потому что увидела счастье в глазах других. Для меня совершенно неприемлемо оставаться в стороне от общего дела, поэтому стараюсь быть лидером в нашем добровольческом центре», — рассказывает Карине.

Девушка участвует практически во всех мероприятиях вуза. Она помогает проводить различные форумы, конференции, акции «День донора» и «День здоровья». Помимо мероприятий, проводимых в вузе, Карине Товмасян помогала на XV Чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту в 2019 году, Всероссийском фестивале науки NAUKA 0+, Всероссийском научно-общественном форуме «Экологический форсайт», Международном фестивале культуры и творчества «Палитра мира», а также участвовала в презентации Парка покорителей космоса, который расположился на месте приземления первого космонавта Юрия Гагарина, недалеко от города Энгельс Саратовской области.

Карине Товмасян выступала также соорганизатором Всероссийского молодежного образовательного медиафорума «Включайся», проходившего в Москве в 2019 году.

«Это было одно из самых эмоциональных и запоминающихся мероприятий для молодежи. Студенты со всей России узнавали о том, как работают современные редакции, как создается контент в разных форматах и жанрах, какие есть тренды в медиа и как их применять», — вспоминает девушка.

Еще одним ярким моментом в ее волонтерской деятельности стало обучение инклюзивному волонтерству в Нижнем Новгороде.

«Мы участвовали в очном этапе программы подготовки волонтеров «Инклюзивное волонтерство в университете». Этот проект был направлен на развитие инклюзивной культуры и компетенций, необходимых для взаимодействия с людьми с инвалидностью и их сопровождения, организации добровольческого движения в сфере инклюзии в вузе. Участниками программы стали более 70 студентов из 33 вузов Нижегородской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей, Пермского края и Республики Мордовия», — рассказывает волонтер.

Карине Товмасян — будущий эколог. В ближайшее время она планирует в онлайн-формате принять участие в Международном молодежном форуме «Байкал» и продемонстрировать свои умения в конкурсе молодежных научно-инновационных проектов «Умник-2021».

«На мой взгляд, волонтер должен быть не только отзывчивым человеком с добрым сердцем, но и образованным, грамотным в своей сфере специалистом. Для меня, например, очень важно стать достойным представителем научно-технической интеллигенции. Я очень хочу, чтобы мною гордились родные и близкие люди», — добавляет Карине Товмасян.

Карине и ее коллеги-волонтеры

Благодаря активной поддержке вуза трудностей у студентов не возникает. Проректоры и директора помогают студентам, направляют их на форумы и образовательные курсы для волонтеров. Карине говорит, что ей легко совмещать учебную и волонтерскую деятельности, так как на форумах ее научили грамотному распределению времени.

«Мы развиваемся, развиваем волонтерство и делаем мир лучше. Есть одна фраза, которая мне нравится: «Кто, если не я?». Если так будет думать каждый, в мире будет больше доброты», — рассуждает девушка.

В Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина Ю. А. уже много десятилетий преподает математику ученый с мировым именем Вадим Крысько. Сегодня свой собственный вклад в науку вносят уже оба его сына и внук.

В рубрике «Династии ученых» профессор рассказывает о том, почему его потомки выбрали для себя путь науки, и делится воспоминаниями, как сам решил связать жизнь с математикой.

Доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, почетный доктор Университета Лодзи (Польша), почетный работник высшего образования РФ, соросовский профессор, член общественных академий (инженерной и высшей школы), заведующий кафедрой «Математика и моделирование» СГТУ имени Гагарина Ю. А. Крысько Вадим Анатольевич – выдающийся ученый с мировым именем.

Он создал научное направление, связанное с математическим моделированием в механике, биомеханике, нелинейной динамике, истории и экономике.

В настоящее время на кафедре «Математика и моделирование» успешно развивается новое направление «Исследование нейрофизических процессов головного мозга средствами нелинейной динамики», которое позволит проводить диагностику и лечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, эпилепсией и шизофренией.

Еще в студенчестве профессор увлекался наукой и работал с единственным в то время доктором наук в стенах САДИ (Саратовский автодорожный институт – прежнее название вуза) – профессором Сергеем Вольвичем, учеником академика АН СССР Бориса Галеркина. В научных исследованиях будущего доктора наук привлекала возможность заниматься интеллектуальным творчеством.

«Для меня наука – это есть допинг и стимул к жизни. Рождение новых научных идей и их воплощение меня очень вдохновляет», – отвечает Вадим Анатольевич на вопрос о том, почему он решил заниматься научной деятельностью.

Увлечение наукой математик передал своим ученикам и детям. Старший сын Вадима Крысько Антон – доктор физико-математических наук, профессор кафедры «Прикладная математика и системный анализ» СГТУ имени Гагарина Ю. А., редактор международного журнала Entropy, эксперт Российского научного фонда и Российского фонда фундаментальных исследований, а также автор нескольких монографий в издательстве Springer-Verlag.

Младший сын Дмитрий — доктор медицинских наук, преподаватель российских и зарубежных вузов.

Он выбрал эту специальность благодаря своей матери, Галине, которая считала, что из него получится хороший врач. Темой его докторской диссертации стала «Клеточная смерть в лечении рака». После защиты Дмитрий Крысько стал профессором Гентского университета и создал научную лабораторию, которая работает над прорывными исследованиями в области иммунотерапии рака. Он отмечен международным научным сообществом за весомый вклад в изучение иммуногенных механизмов гибели раковых клеток при проведении противоопухолевой терапии. За эти исследования ученый был удостоен премии Бельгийской королевской медицинской академии наук.

Внук профессора, Вадим Крысько, в настоящее время закончил работу над кандидатской диссертацией в Международной школе математики города Лодзи. Он также опубликовал ряд статей в авторитетных научных журналах.

По словам основателя научной династии, на решение потомков следовать по его стопам повлияла творческая обстановка, царившая в их семье. К ним на чай заходили его ученики и коллеги, часто гостили ученые из бывших республик СССР. Постепенно сыновья тоже стали принимать участие в беседах, ведущихся в кругу исследователей.

«Кроме того, с ранних лет дети посещали защиты диссертаций и видели дух творчества и научного познания. Мы часто устраивали научные кружки с моими сыновьями и их друзьями, тем самым прививая им интерес к науке. В этой группе, помимо математики, были также организованы занятия по живописи и музыке, даже был создан семейный оркестр аккордеонистов», –– рассказывает математик о зарождении интереса к науке и творчеству у его сыновей.

В свободное время семья ученых любит изучать иностранные языки, заниматься садоводством и путешествовать. За свою долгую жизнь Вадим Крысько побывал в самых разных частях России, от Калининграда до Владивостока, посетил все республики бывшего СССР и страны Европейского Союза. Кроме того, ученый считает одним из своих любимых хобби историю.

«В школе я был влюблен в молодую учительницу, которая была большим поклонником истории. Она приобщила меня к исторической науке, изучением которой я постоянно занимался. Дело дошло до того, что я написал научно-исследовательскую работу по математическому моделированию Римской империи, и она была опубликована в журнале первого квартиля Q1», — вспоминает профессор.

На вопрос о том, как совмещать разносторонние увлечения, исследовательскую деятельность и семейные дела, Вадим Анатольевич отвечает, что личная жизнь идет прежде всего, а остальное уже –– как следствие, так как без личной какая-либо другая жизнь невозможна.

Как государственные программы помогают реабилитации Волги и что еще надо сделать для полного выздоровления главной реки России, корреспонденты «РГ» разбирались вместе с экспертами.

Наши собеседники - Елена Ивановна Тихомирова, доктор биологических наук, завкафедрой экологии и техносферной безопасности Саратовского государственного технического госуниверситета имени Гагарина Ю. А., и Юрий Михайлович Есипов, начальник отдела водных ресурсов по Ульяновской области Росводресурсов, замруководителя Нижне-Волжского бассейнового водного управления.

Многие проблемы Волги призваны решить федеральный проект «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда» и федеральный проект «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология».

Юрий Михайлович, Елена Ивановна, что удалось изменить за время их действия?

Юрий Есипов: Мы участвуем в обоих проектах. Большая работа ведется прежде всего по снижению выбросов. Обновляются и строятся очистные сооружения. Определены 24 места, где будет перехватываться львиная доля вредных сбросов. И надеемся дальше будем двигаться в этом направлении. Эффект уже есть.

Елена Тихомирова: У нас практически не было очистных сооружений в Хвалынске. За два года их построили. В очень плохом состоянии были они в Вольске, где достаточно большие средства вложены в их реконструкцию. Выделяли деньги в Саратове. Так что с этой стороны проблема Волги решается.

Но, согласитесь, мало провести реконструкцию или построить, нужно контролировать ситуацию. Получается?

Елена Тихомирова: В процессе. Современные технологии позволяют создать базу данных экологической системы, которая выявляет возможные риски. Их можно предотвращать или минимизировать. Такие информационно-аналитические платформы создаются для мониторинга за полигонами с отходами. Было бы очень здорово создать такой проект для всей Волги. Уже есть идея объединить вузы волжских регионов на единой информационно-аналитической платформе для решения этой задачи. Но пока она в стадии обсуждения.

Жители волжских городов используют бытовые фильтры для доочистки водопроводной воды. Волга виновата?

Елена Тихомирова: В систему городского водоснабжения поступает экологически безопасная вода. Но дальше попадает в очень изношенные трубы - старые, с трещинами.

При микробиологическом анализе воды, которая взята в домах в разных районах Саратова, мы обнаруживаем то, чего нет в той воде, которая поступает в систему водоснабжения на водозаборе. Понятно, что проблемы городских водопроводных сетей к программе «Оздоровления Волги» отношения не имеют. Но ими можно заниматься и решать в рамках другой федеральной программы «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Но сразу все трубы не заменишь.

Елена Тихомирова: Мы предложили в новых коттеджных поселках, в многоквартирных домах устанавливать на входе сменные фильтры, которые достаточно дешевы и эффективны.

Мы опирались на те разработки, которыми Саратовский технический университет вместе с научно-промышленным предприятием «Лискон» занимается уже более 10 лет, как раз в рамках программы «Чистая вода». Сейчас по разработанной нами технологии в регионе работает уже более трехсот станций по очистке воды.

Что ж, воду мы после обработки пьем. А купаться бывает не очень приятно - появляется зелень, гибнет рыба.

Юрий Есипов: К сожалению, сине-зеленые водоросли беспокоят не только нас. Это беда всех водоемов с медленным течением или с его отсутствием.

Большой форум на эту тему был в Канаде. У нас прошло заседание бассейнового совета, были специалисты от Татарстана до Калмыкии и Астрахани, включая Оренбург. В прошлом году форум был в Казани на уровне ЮНЕСКО. Но эффективных способов решения проблемы пока никто не предложил.

Елена Тихомирова: Подкормкой для таких водорослей являются содержащиеся в сточных водах фосфаты, сульфаты, поверхностно-активные веществ, которые попадают туда вместе с моющими средствами.

Как раз когда мы проводим хорошую очистку стоков, то лишаем сине-зеленые водоросли этой подкормки, замедляем их размножение. Думаю, надо действовать в этом направлении.

Валерий Юрин - один из самых молодых докторов технических наук в России - предложил новый безопасный способ расхолаживания атомных реакторов.

Как известно, проблемы с энергообеспечением системы охлаждения энергоблоков - уязвимое место в атомной энергетике. Это они привели к крупной аварии на Фукусиме.

Валерий - ведущий научный сотрудник Отдела энергетических проблем Саратовского научного центра РАН, профессор Саратовского государственного технического университете имени Гагарина Ю. А. Исследованиями начал заниматься восемь лет назад, в 22 года.

Как объяснил он «РГ», его предложения обеспечивают уровень надежности, безопасности работы АЭС, а также выгодны экономически.

«Энергоблок оснащается дополнительной турбиной, - говорит ученый. - Когда начинается охлаждение, реактор сутки сохраняет мощность, достаточную для генерации пара. На нем и работает эта турбина, обеспечивая электроэнергией насосы и другое оборудование АЭС».

Ученые Самарского университета, входящего в крупнейший Научно-образовательный центр (НОЦ) «Инженерия будущего», вместе с компанией «Силовые машины» создают первую в России газотурбинную установку для тепло- и электроснабжения на метано-водородном топливе. Как пояснил «РГ» начальник конструкторского бюро Сергей Матвеев, она позволит увеличить мощность турбины и снизить количество вредных выбросов. Новинку можно будет применять как на крупных промпроизводствах, так и для тепло- и электроснабжения городов.

А одна из разработок ученых пермского НОЦ «Рациональное недропользование» поможет снизить риски разрушения скважин, а также затраты, связанные с добычей нефти и газа.

С помощью новой технологии можно сократить затраты на мониторинг деформаций горных пород в районах крупных месторождений на 50 и более процентов. Исследователи уже успешно применили свою разработку на месторождениях крупных российских компаний. Она основана на анализе данных, которые можно получить с помощью точек IGS-сети.

Ученые из России, Германии и Италии провели уникальное исследование новых видов максенов на основе карбида молибдена. По мнению исследователей, эти материалы смогут качественно улучшить сенсорные устройства электронного обоняния. Их можно будет интегрировать, например, в автономно работающие устройства типа роботов и смартфонов.

Максены ― это двумерные карбиды и нитриды переходных металлов. Новое семейство наноматериалов было открыто около десяти лет назад. Их толщина составляет всего несколько атомов, благодаря чему их можно использовать в качестве эффективных катализаторов и сенсоров различного назначения.

В России над проектом работали исследователи Физико-технического института Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. под руководством профессора Виктора Владимировича Сысоева. Ученые изучили хеморезистивные свойства двумерных материалов, состоящих из молибдена и углерода, а также с помощью коллег из Германии и Италии охарактеризовали их физические свойства, в том числе на источнике синхротронного излучения. Некоторые результаты были получены впервые, что позволило достоверно и в полном объеме объяснить свойства новых материалов.

«Предложенные материалы способны революционизировать многие области науки и техники, развить высокочувствительные и высокоселективные сенсорные устройства электронного обоняния, которые можно будет интегрировать с автономными приборами, включая роботы и смартфоны. Возможно, именно эти максены окажутся недостающим «винтиком» для будущих преобразователей информации об окружающей среде в цифровые коды для передачи на расстоянии, о чем уже давно мечтают не только инженеры, но и рядовые граждане. По крайней мере, предпосылки к этому есть», ― рассказал Виктор Владимирович Сысоев.

Впервые ученые изучили влияние влажности и других аналитов из газовой фазы в широком диапазоне концентраций от десятков ppm (parts per million, частей на миллион) до долей процентов в смеси с атмосферным воздухом на электрические характеристики отмеченных новых максеновых структур. Теоретические исследования в рамках теории функционала плотности полностью подтвердили обнаруженные экспериментальные зависимости в отношении наблюдаемого хеморезистивного эффекта.

Работа стала существенным фундаментальным вкладом в дальнейшее развитие материаловедения двумерных кристаллов из группы максенов, а с практической точки зрения открыла перспективы построения новых газовых микросенсоров, в том числе микрогигрометров на основе материалов пониженной размерности, функционирующих при комнатной температуре.

Над научным проектом вместе с учеными СГТУ имени Гагарина Ю.А. работали исследователи из университета Дуйсбурга-Эссена (Дуйсбург, Германия), Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского, Национального исследовательского технологического университета «МИСиС», университета Тор Вергата (Рим, Италия), Института структуры вещества (Триест, Италия), компании «Брайтмайер» (Эттлинген, Германия).

Результаты исследования опубликованы в ведущем материаловедческом журнале Advanced Materials.

Саратовский технический госуниверситет принял участие во Всероссийском фестивале науки, проходившем под девизом «Прикоснись к науке!»

В этом году фестиваль в Саратовском техническом университете пришлось провести в режиме онлайн, что не сделало его менее насыщенным и интересным. Участников ждали лекции и мастер-классы, охватывающие широкий спектр научных дисциплин, от машиностроения до маркетинга и психологии.

Среди показателей реализуемого в РФ нацпроекта «Наука», наращиванию объема НИОКР в секторе высшего образования отдается приоритетное место. К 2024 году страна должна находиться по нему на 15 месте в мире. Должна расти и техническая вооруженность сектора исследований и разработок, количество разработанных с использованием современных исследований отечественных технологий.

Все это невозможно без популяризации науки в обществе. А именно такую задачу ставит перед собой фестиваль «Наука». Он призван популярно и доходчиво рассказать, над чем сейчас работают ученые и какие перспективы имеют их изыскания. На фестивале представляют свои разработки ведущие вузы страны, многие технологии получают реализацию на сотрудничающих с ними предприятиях, масштабируются и успешно находят применение.

За 15 лет Фестиваль NAUKA 0+ вырос в крупнейший проект по популяризации научного труда и повышению статуса профессии ученого. В последние годы Фестиваль успешно проходит и на зарубежных площадках, являясь средством интернационализации отечественной науки, — отмечает сопредседатель оргкомитета Года науки и технологий вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

В программу фестиваля в СГТУ вошли 21 лекция и мастер-класс. Проводили их сотрудники всех входящих в саратовский Политех институтов. Много интересного узнали участники фестиваля и из видеоматериалов, рассказывающих о новых изобретениях. Саратовский технический университет показал на фестивале свои лучшие проекты в IT-сфере, разработки в области архитектуры, обработки металлов. Все информация о них доступна сейчас в онлайн-режиме, видеоролики о разработках быстро набирают популярность и просмотры.

От медицины до роботов

В эпоху шума ценной разработкой стала так называемая «Заглушенная камера» — единственное в Саратовской области сейчас устройство, которое может точно определить уровень шума от приборов и машины. Созданный в СГТУ виброакустический комплекс ВК-01 со сверхчувствительным микрофоном уже опробован на практике.

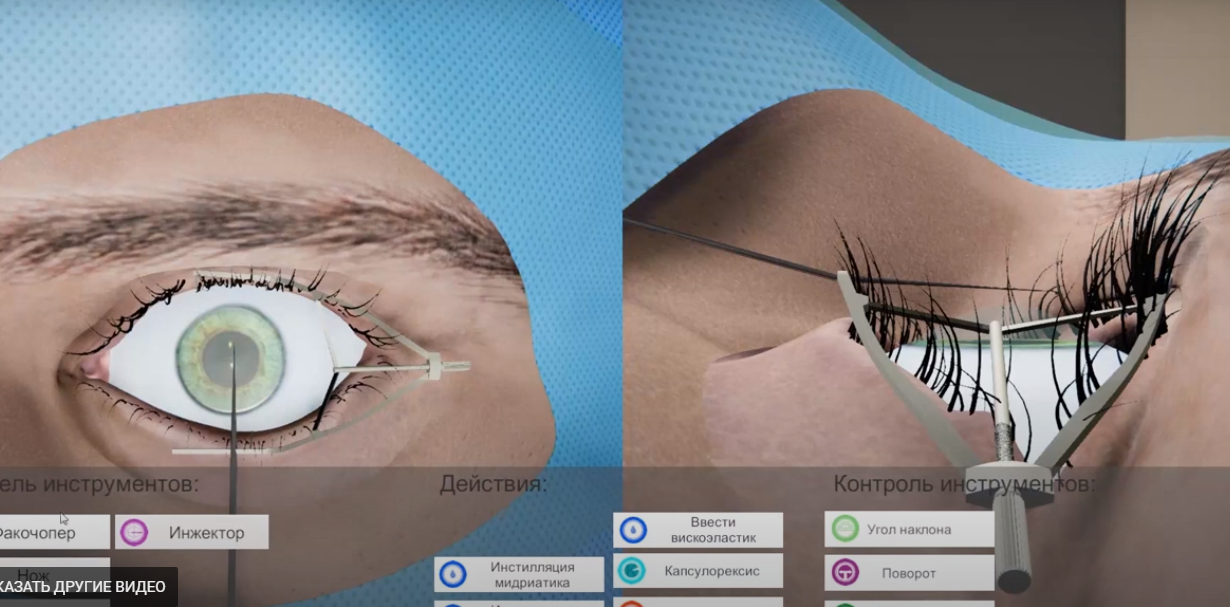

Саратовский технический университет не первый год ведет совместные разработки со специалистами-медиками. Цифровизация в сфере здравоохранения идет очень активно и СГТУ не остался в стороне. С использованием технологий компьютерного зрения и искусственного интеллекта в вузе были созданы программные комплексы, способные интерпретировать данные МРТ и электрокардиограммы. Работа шла совместно с кафедрами Саратовского медицинского университета. Таким же образом в СГТУ были созданы виртуальные симуляторы хирургических операций, в том числе в области офтальмологии, комплексы для проверки знаний студентов-медиков.

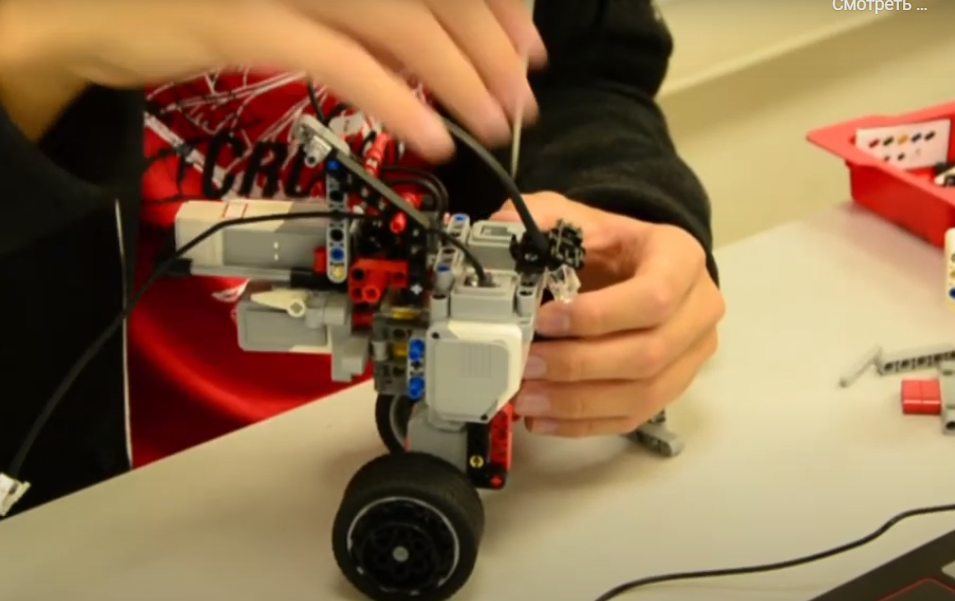

Особое место в числе представленных на фестивале проектов занимала робототехника. В студенческом конструкторском бюро собирают роботов самых разнообразных конструкций, команды СГТУ не первый год участвуют в соревнованиях по данной дисциплине. Для международных соревнований EuroBot Open были созданы два мобильных робота на базе собственной платформы. Студенческая команда продумала их от механики до программного обеспечения, ключевым элементом разработки стала навигационная система, позволяющая роботу ориентироваться в пространстве.

К изучению робототехники в СГТУ привлекают не только студентов, заниматься этим могут школьники с возраста 12 лет. До карантина юные и взрослые изобретатели работали над роботом-гидом для музея.

На Всероссийском фестивале научно-технического творчества «Робофест» были представлены уже более сложные роботы. Им тоже нашлось место в экспозиции проектов фестиваля. Одной из задач «Робофеста», в рамках соревнований EcoNET, был поиск решения актуальных экологических проблем с использованием IT-технологий и средств автоматизации.

Молодые изобретатели представили робота, оснащенного специальным захватом и камерой для распознавания объектов, который мог сам собирать мусор. Управлять им можно было через специальное ПО или просто в ручном режиме при помощи джойстика.

Зеленые технологии и электрический нос

Любопытной разработкой в области зеленой энергетики, представленной на фестивале в СГТУ, стала мультимодульная ветроустановка, способная к работе даже при малых скоростях ветра. Развитие ветроэнергетики уже породило гигантские турбины с лопастями 40-метровой длины. Подобные установки, конечно, мощны, но могут разрушаться от сильноuо ветра и не всегда безопасны. Использовать их в условиях города и вовсе невозможно. Выход, уверяют саратовские изобретатели, есть.

На базе Института энергетики СГТУ под руководством профессоров кафедры «Электроэнергетика и электротехника» Ивана Артюхова и Сергея Степанова были спроектированы, созданы и экспериментально изучены ветрогенерирующие устройства нового типа. Мультимодульная ветроустановка, созданная в саратовском вузе, может быть встроена в архитектурную композицию зданий. Ее использование решает задачи автономного энергоснабжения объектов, до которых слишком долго проводить электросети.

В основе установки — роторный двигатель отечественного производства со встроенным электрогенератором. Принцип действия предусматривает использование малой автономной электростанции, сочетающей в себе преимущества роторно-лопастной расширительной машины и принципа внешнего подвода теплоты. Новинка вполне может быть использована в условиях города.

В лаборатории кафедры «Организация перевозок, безопасность движения и сервис автомобилей» продолжается работа над системой распознавания запахов, так называемого «Электроноса». Сенсоры устройства способны реагировать на присутствие в воздухе самой незначительной доли вещества. Разработка, созданная в кооперации с зарубежными партнерами является единственным в своем роде устройством, принцип работы которого схож с действием обонятельной системы человека.

Справка «БВ».

Всероссийский фестиваль науки проходит в стране с 2006 года. Первым российским вузом, в котором он прошел, стал МГУ. За 3 дня его гостями стали более 20 тысяч человек. Сейчас фестиваль — один из самых крупных в мире просветительских проектов, ежегодно в нем участвуют вузы всех регионов страны. Российская академия наук является бессменным соорганизатором мероприятия. В 2021 году его генеральными партнерами выступили Росатом, En+ Group и разработчик оптических и лазерных систем «Швабе».

Елена Ивановна Тихомирова, доктор биологических наук, профессор, заведующий кафедрой «Экология и техносферная безопасность» Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. выступила экспертом в сфере экологии на телеканале «Саратов 24».

Елена Ивановна ответила на вопросы журналистов, которые волнуют и обсуждаются в обществе особенно остро в последнее время: загрязнение реки Волги и качество питьевой воды в Саратове.

Профессор, на базе университета, совместно со своими коллегами создала испытательный центр, где постоянно проверяют различные подземные источники, водоёмы и питьевую воду.

Среди вопросов журналистов были:

- Сбрасываются ли в Волгу промышленные отходы?

- Может ли быть опасной питьевая вода?

- Как влияет состояние коммуникаций на качество питьевой воды?

Эксперт отмечает, что вода тщательно очищается от вредных примесей, а загрязнение может происходить в устаревших трубопроводах:

«Перед тем как попасть в городские водопроводные сети и в краны потребителей, вода проходит тщательную предварительную очистку на специальной станции. Вода очищается от разных вредных примесей, мусора, небезопасных для здоровья химических элементов. Однако одна из причин загрязнения питьевой воды в разных районах города кроется в устаревших трубопроводах, по которым уже чистая вода поступает в наши дома».

Об этом и многом другом смотрите в видеосюжете «Саратов 24» от 14 октября 2021 года.