Бла бла бла

День полета первого человека в космос

ПоехалиПервый космонавт

12 апреля 1961 года корабль-спутник с Юрием Гагариным на борту поднялся на высоту 327 километров, обогнул Землю и благополучно приземлился в окрестности деревни Смеловки, примерно в 26 километрах от города Энгельса Саратовской области:

"...Высота полета все время уменьшалась. Убедившись, что корабль благополучно достигнет Земли, я приготовился к посадке.

CГТУ - Гагаринский университет

Имя первого космонавта было присвоено СГТУ в 2011 году. Это событие стало подтверждением большого вклада ученых и выпускников университета в развитие аэрокосмической и авиационной техники. Юрий Гагарин получил образование в Саратовском индустриальном техникуме.

Сегодня это учебное заведение носит название Профессионально-педагогический колледж имени Ю.А. Гагарина и входит в состав Технического университета. За годы учебы

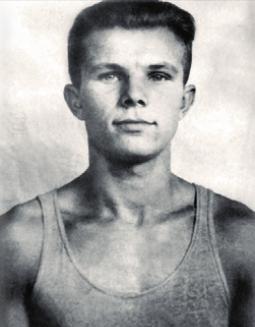

Еще в техникуме Юрий Гагарин

увлекся авиацией. Позднее он писал: «Занятия в техникуме шли свои чередом. Но стоило услышать гул пролетающего самолета, встретить летчика на улице, и как-то сразу на душе становилось теплее. Это была все та же, еще не осознанная тяга в воздух».

26 октября 1954 года Гагарин был зачислен в Саратовский аэроклуб на отделение пилотов. Курсанты изучали конструкцию самолета, слушали лекции по самолетовождению, осваивали материальную часть. Первыми наставниками Ю. А. Гагарина стали летчик-инструктор Д.П. Мартьянов и командир звена Герой Советского Союза С.И. Сафронов.

Первый самостоятельный полет Юрий Гагарин совершил на самолете Як-18 летом 1955 года: «Наступал июль. Дни стояли знойные, вечера душные. В один из таких дней Дмитрий Павлович не сел, как обычно, со мной в машину — это была „шестерка“, — а, стоя на земле, сказал:

— Пойдешь один. По кругу...

Я вырулил самолет на линию старта, дал газ, поднял хвост машины, и она плавно оторвалась от земли. Меня охватило трудно передаваемое чувство небывалого восторга. Лечу! Лечу сам!»

В 1955 году Юрий Гагарин окончил аэроклуб и стал курсантом Оренбургского летного училища.

Ю.А. Гагарин в составе первого отряда космонавтов на базе ВВС г. Энгельс. Апрель-май 1960 года.

Ю.А. Гагарин в составе первого отряда космонавтов на базе ВВС г. Энгельс. Апрель-май 1960 года.

В космическом отряде

В марте 1960 года шли тренировки кандидатов в группу космонавтов, среди которых был и Юрий Гагарин.

13 апреля 1960 года космонавтов перебазировали из Москвы в Энгельс, где они приступили к парашютной подготовке. Им предстояло совершить несколько десятков прыжков с разных высот, в разных условиях: «После первого прыжка с парашютом, совершенного еще в Саратовском аэроклубе, мне довелось прыгать только четыре раза — в Оренбургском авиационном училище и в полку. Это были обычные тренировочные прыжки, которые полагается выполнять каждому летчику. Теперь же предстояло освоить сложные прыжки по инструкторской программе. Особенное внимание уделялось затяжным прыжкам и спуску на воду».

В этот период, вероятно, 1 мая космонавты посетили Саратов. Гидом выступил Юрий Гагарин. В тот приезд Гагарин встретился со своим другом по аэроклубу Виктором Калашниковым и забежал в родной техникум.

«По окончании парашютных тренировок всем нам выдали инструкторские свидетельства и значки инструкторов-парашютистов. Этим значком, признаться, я очень гордился и с удовольствием прикрепил его к кителю под значком военного летчика

20 мая 1960 года будущие космонавты возвратились в Центр подготовки.

День полета

12 апреля 1961 года корабль-спутник с Юрием Гагариным на борту поднялся на высоту 327 километров, обогнул Землю и благополучно приземлился в окрестности деревни Смеловки, примерно в 26 километрах от города Энгельса Саратовской области: «...Высота полета все время уменьшалась. Убедившись, что корабль благополучно достигнет Земли, я приготовился к посадке.

Десять тысяч метров... Девять тысяч... Восемь... Семь...

Внизу блеснула лента Волги. Я сразу узнал великую русскую реку и берега, над которыми меня учили летать Дмитрий Павлович Мартьянов. Все было хорошо знакомо: и широкие окрестности, весенние поля, и рощи, и дороги, и Саратов, дома которого, как кубики, громоздились вдали...» «Случилось, как в хорошем романе, — пишет Гагарин, — мое возвращение из космоса произошло в тех самых местах, где я впервые в жизни летал на самолете».

Место приземления Гагарина, с. Смеловка, 1961 г.

Место приземления Гагарина, с. Смеловка, 1961 г.

Открытие музея Гагарина

Следующий приезд Юрия Гагарина в Саратов состоялся в январе 1965 года. Космонавт был почетным гостем юбилея Индустриального техникума.

К его приезду в Саратовском индустриальном техникуме был открыт музей. За 55 лет своего существования Народный музей Ю.А. Гагарина стал обладателем уникальной коллекции подлинных материалов, рассказывающих о первом космонавте. Прежде всего — это личное дело Юрия Гагарина, включающее в себя ряд документов, написанных его рукой, характеристику Гагарина, выписку из ведомости о его успеваемости и другие раритеты.

Среди экспонатов музея — модель самолёта Як-18, отлитая Гагариным в подарок своему инструктору Саратовского аэроклуба, фрагмент обшивки самолёта, на котором первый космонавт совершил свой последний полёт вместе с лётчиком Владимиром Серёгиным. Создателем и первым директором музея был заслуженный работник культуры РСФСР Владимир Иванович Россошанский.

«Город Саратов, - сказал Гагарин , - я по праву могу считать своей второй родиной, городом моей юности - здесь я учился в индустриальном техникуме... здесь же я учился в аэроклубе ДОСААФ, здесь началась моя крылатая юность. Наконец, на саратовскую землю я возвратился из космоса».

Университет принимает поздравления

Вячеслав Володин

Председатель Государственной Думы РФ

Вячеслав Володин

Председатель Государственной Думы РФ

Вячеслав Володин

Председатель Государственной Думы РФ

Вячеслав Володин

Председатель Государственной Думы РФ

Вячеслав Володин

Саратов - СГТУ - Технологии космоса

Предприятия Саратовской области вносят большой вклад

в реализацию отечественной космической программы.

Среди их сотрудников преподаватели и выпускники Технического университета.

«ЕПК Саратов»

Более полувека назад ГПЗ-3 начал выпускать подшипники для ракетно-космической техники. За создание и выпуск приборов для управления ракет, в том числе, легендарного комплекса «Восток», за разработку и освоение подшипников серии ШЛТ семеро заводчан были удостоены государственных наград.

Саратовские подшипники побывали с «Луноходом-1» и «Луноходом-2» на поверхности спутника Земли, использовались в ракетоносителях «Протон», в ракетно-космическом комплексе «Энергия» с ракетой «Буран» и в экспериментальных ракетах «Атлас» (США).

Ученые и выпускники СГТУ

Соич Олег Владиславович

Во время войны работал на Энгельсском заводе транспортного машиностроения в должности главного механика.

В 1942 году был переведен на вновь открывшийся Саратовский подшипниковый завод. Здесь в течение восьми лет он работал начальником кузнечного цеха, главным механиком, 1-м заместителем главного инженера завода.

После окончания в 1950 году автомеханического факультета Саратовского автодорожного института был назначен главным инженером Харьковского подшипникового завода (8 ГПЗ), затем в 1955 году — директором Харьковского подшипникового завода. Завод стал одним из лучших в отрасли, освоил самые сложные подшипники.

Воронцов Александр Васильевич

В мае 1946 года поступил на работу слесарем в инструментальный цех Саратовского подшипникового завода. Через год сделал первое конструкторское предложение - создал свой первый автомат для сборки велосипедных подшипников.

В 1959 г. окончил Всесоюзный заочный политехнический институт.

Вся трудовая деятельность связана с Саратовским подшипниковым заводом.

Яшкин Иван Андреевич

Является автором книг о ГПЗ-3 «У нас, на подшипниковом» (1972), «Саратовские роторные: опыт создания, внедрения и эксплуатации автоматических роторных линий» (1988), изданных в саратовском Приволжском книжном издательстве.

Аркадакский Сергей Владимирович

По приказу Комитета по высшей школе при СНК СССР № 165/72 от 30 марта 1946 г. в САДИ на базе старейших кафедр был организован Механико-технологический факультет (Машфак). .

Открытие нового факультета было продиктовано требованием времени: саратовская промышленность остро нуждалась в кадрах инженеров-технологов. Нужно было восстанавливать разрушенное войной народное хозяйство. На новом факультете было создано 3 специальных кафедры. Исполняющим обязанности декана факультета был назначен С.В. Аркадакский. Возглавлял его в 1946-1948 годах.

Королев Альберт Викторович

Максюшин Анатолий Федорович

В 1984 году защитил в Саратовском политехническом институте диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук по теме «Повышение эффективности изготовления шариков высших степеней точности на основе применения элеваторной доводки дисками из иттриевого чугуна». Научный руководитель - С.Г. Редько.

В 1986 г. сотрудничал с учеными Саратовского политехнического института С.Г. Редько и А.В. Королевым в изучении способа окончательной обработки деталей при взаимном перемещении инструмента и вращающейся детали вдоль профиля обрабатываемой поверхности. Это изобретение имело разрешение на патентование в США, Англии, ФРГ, Японии, Швеции, Италии.

«Алмаз»

Научно-производственное предприятие «Алмаз» было образовано 31 октября 1957 года. Задачей предприятия были разработка и производство изделий электронной техники для систем военного и гражданского назначения.

Научно-производственное предприятие «Алмаз» (в разные годы называлось НИИ-325, «Волна») было образовано в 1957 году. Его задачей стало создание электронной техники для военных, гражданских и космических систем. Уже в начале 1960-х в НИИ были сконструированы и изготовлены первые серии электровакуумных приборов СВЧ, ламп бегущей волны.

Начиная с 1961 года предприятие создает приборы космической связи для большинства советских космических аппаратов. Большим успехом предприятия стала разработка лампы бегущей волны «Шипка» для первого отечественного спутника связи «Молния». Ее использование помогло упростить и ускорить процесс создания наземной приемной аппаратуры. И в 1965 году в СССР начала работу космическая система радиотелевещания «Орбита», трансляция стала идти в большинство регионов страны.

Высокоэффективные и долговечные лампы бегущей волны использовались как выходные усилители радиопередающих устройств. Они устанавливались на космические корабли «Союз» и «Салют», международную космическую станцию «Альфа», межпланетные аппараты «Венера» и «Марс», спутники, применялись для связи со станцией «Мир». Эти разработки сыграли большую роль в построении космической системы связи в нашей стране.

В 2016 году «Алмаз» стал участником двух крупных международных научных проектов. Подключился к проекту «Радиострон», в рамках которого ученые и разработчики Роскосмоса, Германского и Европейского космических агентств объединились для проведения фундаментальных астрофизических исследований. Спутник «Спектр-Р» был запущен в июле 2011 года с космодрома Байконур. На нем был установлен мощный радиотелескоп (диаметр антенны - 10 м), передававший сигнал сети из 60 наземных телескопов, расположенных на континентальном расстоянии друг от друга.

В основные задачи космической обсерватории входило изучение галактик и квазаров в радиодиапазоне, черных дыр и нейтронных звезд в нашей галактике, структуры межзвездной плазмы, измерение расстояний и скоростей пульсаров и других галактических источников.

Спутник «Спектр-Р» перестал выходить на связь в январе 2019 года. В мае миссия была признана успешно завершенной. «Радиострон» находился в космосе 7 лет 5 месяцев и 25 дней, превысив запланированный срок деятельности почти в полтора раза. Массивы данных, которые за эти годы были переданы на Землю, продолжает обрабатываться.

Наиболее важные открытия в рамках проекта «Радиоастрона» были сделаны при исследовании ядер активных галактик и квазаров: было выяснено, что джеты, струи плазмы, выбрасываемые ими в центрах активных галактик, намного превышают теоретические выкладки, что, возможно, требует пересмотра существующих фундаментальных положений в астрофизике.

В 2015 году ученым удалось с помощью «Радиоастрона» зафиксировать мазерное излучение от молекул воды вне Млечного Пути (в галактике NGC 4258, отдалена от нас на 24 млн световых лет).

В 2016 году телескоп получил самые детальные снимки черной дыры в созвездии Ящерицы.

В середине 2020-х планируется запуск новой российско-германской космической астрофизической обсерватории «Спектр- РГ», которая будет исследовать Вселенную в гамма- и рентгеновском жестком диапазоне, и двух аппаратов серии: "Спектр-УФ" (для исследований в ультрафиолетовом участке электромагнитного спектра) и «Спектр-М» (миллиметровый и инфракрасный диапазон).

Вторым масштабным проектом, в котором участвует НПП «Алмаз», стало создание обсерватории «Миллиметрон» («Спектр-М»), которую планируется запустить в 2025 году. Первые электронные компоненты обсерватории, созданные предприятием, уже прошли испытания.

Обсерватория «Спектр-М» предназначена для исследования объектов дальнего космоса в миллиметровом, субмиллиметровом и дальнем инфракрасном диапазонах спектра. С ее помощью ученые рассчитывают получить данные о глобальной структуре Вселенной, строении и эволюции галактик, их ядер, звезд, планетных систем, объектах со сверхсильными гравитационными и электромагнитными полями, а также об органических соединениях в космосе.

«Спектр-М» планируется запустить на расстояние 1,5 млн км, в район точки Лагранжа L2 системы Солнце - Земля, в которой уравновешиваются силы притяжения Солнца и Земли.

Ученые и выпускники СГТУ

Байбурин Вил Бариевич

Является автором нелинейной теории взаимодействия электронных потоков с электромагнитными волнами в скрещенных полях, включая анализ усилителей и генераторов. Эта теория нашла применение в СВЧ-электронике.

В.Б. Байбурин является научным руководителем ряда диссертационных исследований, подготовленных на базе АО «НПП «Алмаз» и СГТУ имени Гагарина Ю.А.

Шалаев Павел Данилович

Научной работой под руководством доктора технических наук, профессора кафедры «Электронные приборы и устройства» Саратовского государственного технического университета В.А. Царева начал заниматься с 2010 года.

Кудряшов Валерий Павлович

С 1963 работал в ОАО «НПП «Алмаз» в должности от инженера. В 1998 году занимал должность заместителя директора по научной работе.

Захаров Александр Александрович

Альтшулер Евгений Юрьевич

Доктор физико-математических наук, профессор кафедры «Физика» СГТУ имени Гагарина Ю.А.

Курляндский Игорь Александрович

Архипов Данила Алексеевич

Рафалович Александр Давидович

Рябухо Владимир Петрович

В 1976-1986 годах работал в Научно-производственное объединении «АЛМАЗ», инженером, младшим научным сотрудником.

В 1986-1989 годах - в Саратовском политехническом институте, ассистентом, старшим преподавателем.

С 1989 года по настоящее время - в Саратовском филиале Института машиноведения РАН, Институте проблем точной механики и управления РАН, с.н.с., в.н.с., г.н.с., заведующим лабораторией.

Якунин Владимир Александрович

С 1975 по 1988 год работал в теоретическом отделе НИИ «Волна».

В 1986 году защитил кандидатскую диссертацию по специальности «Вакуумная и плазменная электроника» в Саратовском Политехническом институте.

С 1988 года старший научный сотрудник, с 2007 года по настоящее время – руководитель сектора ИПТМУ РАН.

В 2007 году защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора физико-математических наук по специальностям «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ» и «Вакуумная и плазменная электроника» в Саратовском государственном техническом университете.

Стаж преподавательской деятельности в ВУЗах Саратова – СГУ, СГТУ, СГАУ и СГАП – 12 лет.

Мельникова Ираида Прокопьевна

В 1971-2005 годах работала инженером, старшим инженером, ведущим инженером, старшим научным сотрудником, начальником сектора в НПО «Алмаз».

Защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук «Исследование физических причин, ограничивающих долговечность и эмиссионную способность катодов и катодно-сеточных узлов и возможностей улучшения этих параметров в электровакуумных приборах СВЧ».

В 2005-2009 годах занимала должность ведущего инженера в НПО «Контакт».

С марта 2009 года работает в Саратовском государственном техническом университете.

«Антарес»

Основным направлением деятельности является применение высоких технологий (волоконная оптика, микромеханика, микропроцессорная техника и др.) в области разработки и производства приборов для систем управления движением, ориентацией и наведением искусственных спутников земли народнохозяйственного и военного назначения.

Основным направлением деятельности является применение высоких технологий (волоконная оптика, микромеханика, микропроцессорная техника и др.) в области разработки и производства приборов для систем управления движением, ориентацией и наведением искусственных спутников земли народнохозяйственного и военного назначения.

Ученые и выпускники СГТУ

Пылаев Юрий Константнович

В 2005 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук по теме «Температурные возмущения бесплатформенной инерциальной навигационной системы с волоконно-оптическими гироскопами». Научный руководитель работы д.т.н., профессор В.М. Панкратов (ИПТМУ РАН), работа выполнена в Институте проблем точной механики и управления РАН, ООО НПП «Антарес», г. Саратов. Ведущая организация - ГУП ГНП РКЦ ЦСКБ «Прогресс», г. Самара.

«Базальт»

Предприятие входит в государственную корпорацию «Росатом», а в начале 1970-х годов работало в составе производственного объединения «Корпус». Здесь изготавливаются высокоточные изделия из бериллия и его сплавов для навигационных приборов ракетно-космической техники — детали гироскопов, приборные платформы, узлы чувствительных элементов систем ориентации, стабилизации и управления движением летательных аппаратов и блоки отражателей ядерных установок. Предприятие относится к первому классу опасности, вокруг него существует 500-метровая зона санитарного режима.

«Базальт» участвует в создании международного экспериментального термоядерного реактора. В проекте ITER вместе работают ученые стран Евросоюза, России, США, Китая, Южной Кореи, Индии. Стоимость проекта оценивается в 15 миллиардов евро, запуск уникального реактора в эксплуатацию запланирован на декабрь 2025 года.

В отличие от привычных реакторов АЭС, где происходит деление тяжелых ядер на более легкие, экспериментальный реактор призван обеспечить синтез легких ядер в тяжелые. По сути, ученые хотят создать рукотворный аналог Солнца и открыть доступ к колоссальной, но безопасной для планеты энергии.

У истоков идеи стояли выдающиеся российские физики Игорь Тамм и Андрей Сахаров, в СССР была создана экспериментальная установка ТОКОМАК – специальная камера, способная удержать плазму, разогретую до 150 миллионов градусов. А сегодня наша страна отвечает за 25 важнейших компонентов международного термоядерного реактора, в том числе, за его первую «горячую» стенку, которая контактирует непосредственно с нагретой плазмой. Идеальным материалом для облицовки стенки является бериллий. Он обладает способностью замедлять и отражать нейтроны в реакторах. Он будет производиться по технологии, которую создали АО «Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов им. А.А. Бочвара» и саратовское предприятие «Базальт».

Сотрудниками предприятия становятся выпускники нашего университета. Одним из основных подразделений университета, готовящим специалистов для отрасли, является кафедра «Технология и системы управления в машиностроении».

Ученые и выпускники СГТУ

Бизяев Алексей Николаевич

Окончил Саратовский политехнический институт по кафедре «Технология машиностроения».

Работал на предприятии ФГУП «Базальт» начальником цеха, до 2017 года - исполняющий обязанности директора ФГУП «Базальт»

С 2017 года - заместитель генерального директора — директор филиала ПО «Маяк» - «Базальт».

«Контакт»

Предприятие вошло в историю космоса выпуском мощных генераторных ламп для дальней космической связи, радио и телевидения, радиолокации, установок промышленного ВЧ нагрева.

Предприятие вошло в историю космоса выпуском мощных генераторных ламп для дальней космической связи, радио и телевидения, радиолокации, установок промышленного ВЧ нагрева.

Ученые и выпускники СГТУ

Царев Владислав Алексеевич

1967 году с отличием окончил Саратовский политехнический институт по специальности «Электронные приборы».

В 2000-2002 годах являлся заместителем начальника ОКБ по науке ФГУП «НПП "Контакт"». В 2011 году работал ведущим инженером отдела 112 ОАО «НПП "Контакт"». Принимал участие в программе «Фобос- грунт». Были внедрены результаты работы по уникального по своим параметрам мощного широкополосного клистронного усилителя Х-диапазона «Веста» для систем космической связи.

2002-2004 – занимал должность консультанта ЗАО «Тантал-НАУКА» (Саратов) по вопросам электронной оптики мощных СВЧ-приборов.

В 2005-2008 годах являлся консультантом ФГУП «НПП "Алмаз"» (Саратов) по вопросам разработки гибридных СВЧ-приборов, в 2012-2019 годах - по вопросам разработки многолучевых СВЧ-приборов.

Муллин Виктор Валентинович

В 2007 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидат технических наук по теме «Физические и технологические факторы, определяющие коммутационный ресурс и эффективность производства вакуумных дугогасительных камер». Научный руководитель – доктор технических наук, профессор СГТУ имени Гагарина Ю.А. М.А. Фурсаев. Работа выполнена на ФГУПП «НПП «Контакт».

В 2000-2010 годах – доцент, кандидат технических наук, профессор кафедры «Электронное машиностроение и сварка». Руководитель филиала кафедры на ОАО «Контакт». Оказал неоценимую услугу кафедре в профессиональной подготовке преподавателей кафедры.

Мельникова Ираида Прокопьевна

В 1971-2005 годах работала инженером, старшим инженером, ведущим инженером, старшим научным сотрудником, начальником сектора в НПО «Алмаз».

Защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук «Исследование физических причин, ограничивающих долговечность и эмиссионную способность катодов и катодно-сеточных узлов и возможностей улучшения этих параметров в электровакуумных приборах СВЧ».

В 2005-2009 годах занимала должность ведущего инженера в НПО «Контакт».

С марта 2009 года работает в Саратовском государственном техническом университете.

«СЭПО»

Производит электромагнитные клапаны систем управления двигателями космических кораблей.

Ученые и выпускники СГТУ

Полтев Николай Васильевич

В 1941 году был назначен главным конструктором организации п/я 105 в Саратове. С 1949 по 1957 год работал главным инженером и директором этой организации.

В 1965 году работал в Саратовском политехническом институте старшим преподавателем, доцентом кафедры «Автоматизация и телемеханика», с 1966 по 1971 годы – заведующим кафедрой «Автоматизация технологических процессов».

Павлюков Валентин Григорьевич

Кальнобрицкий Олег Васильевич

Резник Евгений Петрович

В 1976 году окончил Саратовский политехнический институт по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты» » с присвоением квалификации «инженер-механик».

Завод «Электроисточник»

Завод «Электроисточник» - один из старейших в отрасли. Он был введен в строй в ноябре 1929 года как основное предприятие по выпуску свинцово-кислотных аккумуляторных батарей для подводных лодок.

До войны на вредное свинцовое производство не принимали женщин до 35 лет. Во время войны к станкам вместо ушедших на фронт встали не только молодые женщины, но и около ста подростков в возрасте до 16 лет. С июня по октябрь 1942 года на завод был принят 1061 человек, из них – 671 женщина.

Острая нехватка свинца в этот период стимулировала разработку и внедрение более экономичной порошковой технологии производства пластин для аккумуляторов. В января 1945 года на заводе была создана специальная научно-исследовательская группа по изучению работы аккумуляторов с микропористой сепарацией при низких температурах.

Саратовским заводом в 1950-е годы был освоен выпуск серебряно-цинковых батарей для ракетно-космической отрасли. Аккумуляторы серебряно-цинковой системы – самые энергоемкие и надежные источники энергии. Батареями, выпущенными на заводе, были оснащены первый спутник земли (1957) и космически корабль «Восток-1» Юрия Гагарина (1961). Позднее этими источниками тока оснащались все ракеты-носители и космические аппараты.

В 1981 году был запущен 500-й спутник. В честь этого события за обеспечение выполнения программ космических исследований завод и был награжден медалью С.П. Королева.

Аккумуляторы серебряно-цинковой системы применялись в системе управления и телеметрии космических кораблей «Союз», «Прогресс» и «Протон».

Ученые и выпускники СГТУ

Малышев Анатолий Иванович

Смольков Сергей Владимирович

В 2004 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук по теме «Совершенствование технологии восстановления корпусных деталей автомобилей железнением». Научный руководитель – д.т.н., профессор кафедры «Автомобили и автомобильное хозяйство» СГТУ В.А. Бабенко.

В 2014 году являлся техническим директором ЗАО «Электроисточник».

С 2015 года - генеральный директор ЗАО «Электроисточник».

Институт проблем точной механики и управления РАН

19 мая 1987 года в г. Саратове был создан Саратовский филиал Института машиноведения им. А.А. Благонравова Российской академии наук (ИМАШ РАН). В это время начал формироваться основной научный коллектив института. В 1996 году филиал был преобразован в Институт проблем точной механики и управления РАН (ИПТМУ РАН).

Институт занимается фундаментальными и прикладными исследованиями в области точной механики, управления сложными человеко-машинными системами, навигации, управления движением, оптики, биофотоники. Ежегодно сотрудники ИПТМУ РАН участвуют в грантах РНФ и РФФИ и внедряют разработки в деятельность промышленных партнеров. В Институте работает аспирантура.

В мае 2008 года институтом получена бессрочная лицензий на космическую деятельность.Основные научные и практические разработки филиала и Института связаны с механикой, управлением, диагностикой, метрологией прецизионных технических систем и построением структур сложных человеко-машинных систем

Институт занимается аэрокосмической деятельностью, совместно с «ПО «Корпус» выполняет работы по повышению эффективности элементов систем «Фотон», МКС, активно сотрудничает с НПО «Сухой» и ОКБ «Лавочкин», ЦНИИ «Электроприбор», ЦСКБ «Прогресс», АО «Антарес» и др. Участвует в международных разработках по теоретическому обоснованию сложных человеко-машинных систем совместно с национальным Аэрокосмическим Университетом им. Н.Е.Жуковского (ХАИ, г.Харьков, Украина). В 1990-1996 гг. участвовал в Государственном космическом проекте “Марс-94”.

Ученые и выпускники СГТУ

Резчиков Александр Федорович

Директор Института проблем точной механики и управления Российской академии наук (ИПТМУ РАН) (ранее Саратовский филиал Института машиноведения им. А.А. Благонравова Российской академии наук (ИМАШ РАН)) с момента его основания по июнь 2015 года. В июне 2015 года избран научным руководителем института.

Кушников Вадим Алексеевич

Доктор технических наук, профессор кафедры «Прикладные информационные технологии» СГТУ имени Гагарина Ю.А., председатель ФГБУН СНЦ РАН (2020)

Панкратов Владимир Михайлович

В 1964 г. окончил Саратовский политехнический институт по специальности «Гироскопические приборы и устройства». С 1965 года работал в Саратовском политехническом институте - СГТУ имени Гагарина Ю.А.

С момента создания в 1987 году работал в должности заместителя директора по науке Института проблем точной механики и управления РАН (ИПТМУ РАН) (до 1996 г. Саратовский филиал Института машиноведения им. А.А. Благонравова Российской академии наук (ИМАШ РАН)).

Руководил НИР по заказам НИИ прикладной механики имени академика В. И. Кузнецова (НИИ ПМ, г. Москва), АО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро» (г. Раменское), ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (ПАО «ПНППК», г. Пермь), АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» (АО «ИСС», г. Красноярск), МЭТНИ (г. Миасс), АО «Научно-исследовательский институт физических измерений» (АО «НИИФИ», г. Пенза), ЦНИИ «Электроприбор» (г. Ленинград), ФГУП «НПЦАП» — «ПО «Корпус» (г. Саратов), НПП «Антарес» (г. Саратов)

Джашитов Виктор Эмманилович

С 1978 года работал в Саратовском политехническом институте - Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина Ю.А.

Создал лабораторию анализа синтеза динамических систем в прецизионной механике в Институте проблем точной механики и управления РАН. Разработал теорию температурно возмущенных динамических систем с датчиками инерциальной информации для аэрокосмической техники и судостроения, а также модели внедрения новых информационных технологий в преподавании читаемых курсов: «Теоретическая механика - компьютерные лекции», «Общая теория гироскопов - компьютерные лекции», «Микроэлектромеханические системы и методы обеспечения их термоинвариантности - компьютерные лекции» (совместно с профессором В.М. Панкратовым в составе коллектива кафедры «Теоретическая механика» СГТУ имени Гагарина Ю.А.).

Иващенко Владимир Андреевич

В 1974 году окончил Саратовский политехнический институт и был оставлен в Институте в должности инженера научно-исследовательской части (НИЧ).

С 1984 по 1987 год занимал должность заведующего лабораторией Автоматизированных систем энергетики, а затем — лабораторией АСУ Саратовского политехнического института.

Ольшанский Владимир Юрьевич

С 1976 по 2008 год работал в Энгельсском филиале Саратовского государственного технического университета (ассистент, доцент и с 1997 по 2008 год заведующий кафедрой «Высшая математика и механика»).

С 2008 г. по настоящее время - главный научный сотрудник ИПТМУ РАН.

Челноков Юрий Николаевич

В 1971 году окончил Саратовский политехнический институт.

1974 - окончил аспирантуру СПИ по специальности «Точное приборостроение» и защитил кандидатскую диссертацию в Ленинградском электротехническом институте.

В 1975-1977 годах работал в должности ассистента кафедры «Гироскопические приборы и устройства».

В 1977-1989 годах работал в должности старшего преподавателя, доцента, затем - заведующего кафедрой «Высшая математика и механика» БИТТиУ (Филиал СГТУ -Балаковский институт техники, технологии и управления).

С 1989 года по настоящее время работает главным научным сотрудником и заведующим лабораторией ИПТМУ РАН.

Якунин Владимир Александрович

С 1975 по 1988 год работал в теоретическом отделе НИИ «Волна».

В 1986 году защитил кандидатскую диссертацию по специальности «Вакуумная и плазменная электроника» в Саратовском Политехническом институте.

С 1988 года старший научный сотрудник, с 2007 года по настоящее время – руководитель сектора ИПТМУ РАН.

В 2007 году защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора физико-математических наук по специальностям «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ» и «Вакуумная и плазменная электроника» в Саратовском государственном техническом университете.

Стаж преподавательской деятельности в ВУЗах Саратова – СГУ, СГТУ, СГАУ и СГАП – 12 лет.

Садомцев Юрий Васильевич

В 1973 году окончил Саратовский политехнический институт и по распределению был оставлен в институте на кафедре «Автоматика и телемеханика», где работал ассистентом (1973-1983), затем доцентом (1983-2002), а с 2002 года – профессором этой кафедры.

В 1982 году защитил кандидатскую диссертацию, в 2001 году – докторскую.

С 1990 года по настоящее время работает по совместительству в Институте проблем точной механики и управления РАН, с 2002 по 2004 гг. – в КБ «Электроприбор», с 2005 года активно сотрудничает с ПО «Корпус».

Рябухо Владимир Петрович

В 1976-1986 годах работал в Научно-производственное объединении «АЛМАЗ», инженером, младшим научным сотрудником.

В 1986-1989 годах - в Саратовском политехническом институте, ассистентом, старшим преподавателем.

С 1989 года по настоящее время - в Саратовском филиале Института машиноведения РАН, Институте проблем точной механики и управления РАН, с.н.с., в.н.с., г.н.с., заведующим лабораторией.

Петров Дмитрий Юрьевич

В 1994 году окончил Саратовский государственный технический университет (СГТУ) и поступил на работу в Саратовский филиал Института машиноведения РАН в должности стажера-исследователя.

С 2000 года - старший научный сотрудник Института проблем точной механики и управления РАН (ИПТМУ РАН).

Алонова Марина Васильевна

Научный сотрудник Института проблем точной механики и управления РАН.

Производственное объединение «Корпус»

Производственное объединение «Корпус» разрабатывало и производило командные гироскопические приборы для первых отечественных баллистических ракет Р-1, ракет-носителей. В системе управления ракеты-носителя «Восток-1», которая вывела на орбиту корабль-спутник, были установлены гиромоторы и потенциометрические датчики, созданные на саратовском предприятии.

Производственное объединение «Корпус» разрабатывало и производило командные гироскопические приборы для первых отечественных баллистических ракет Р-1, ракет-носителей. В системе управления ракеты-носителя «Восток-1», которая вывела на орбиту корабль-спутник, были установлены гиромоторы и потенциометрические датчики, созданные на саратовском предприятии.

Предприятие было основано в 1934 году в Москве. В ноябре 1941 года оно было эвакуировано в Саратов и размещен в корпусах сельскохозяйственного института. Рабочие приступили к выпуску корпусов фугасных снарядов, авиационных пушек, реактивных установовк «Катюша», ударных механизмов взрывателей мин, систем управления артиллерийскими и зенитными орудиями. Разрабатывалась аппаратура самонаведения для торпед, приборы управления дымомаскировкой.

В 1950 году завод «Корпус» приступил к освоению и серийному производству командных гироприборов для первых баллистических ракет СССР, разработанных под руководством С.П. Королева.

Б.В. Бальмонт вспоминал: «Осенью 1952 года коллектив осваивал производство гироприборов для ракеты Р-2, первой в нашей стране жидкостной баллистической ракеты <…> Освоение новой продукции шло тяжело, и люди поговваривали, что даже в военные годы они так напряженно не работали».

22 июня 1951 года на полигоне «Капустин Яр» состоялся пуск ракеты Р-1А с собаками Дезик и Цыган на борту. При пуске присутствовал директор завода А.В. Тихомиров. Позднее он писал:

«В верхней части ракеты – люк, в котором помещен контейнер с собаками<…> Вот идут последние команды, и затем – старт! Окутанная пламенем ракета взмыла ввысь. Минут через 15 все увидели на горизонте белый парашют – это приземлился контейнер с животными. Пришло сообщение, что они живы и здоровы. Это был незабываемый момент! И первый успех предприятия в освоении космоса!»

В 1957 году первый искусственный спутник Земли был выведен на орбиту с помощью ракеты-носителя Р-7 главного конструктора С.П. Королева и главного конструктора систем управления Н.А. Пилюгина. В ней применялись потенциометрические датчики угла и момента, изготовленные на предприятии. Р-7 являлась базовой моделью для ракет-носителей «Спутник». Это была первая в истории ракета, достигшая первой космической скорости.

По конструкторской документации НИИ гироскопической стабилизации на заводе были изготовлены программные механизмы, чувствительные элементы нормальной и боковой стабилизации центра масс, которые обеспечивали систему регулирования скорости при полете ракеты-носителя Р-7 и точность выведения корабля «Восток» на заданную орбиту. «Корпус» зарекомендовал себя заводом, надежно выполняющим возложенные на него задачи, что подтвердили события 1961 года.

В.С. Кузнецов, директор завода в этот период, вспоминал: «В первых числах января 1961 года от главного конструктора Кузнецова Виктора Ивановича (НИИ гироскопической стабилизации – прим. ред.) поступила необычная команда: из всех имеющихся в производстве гидроблоков и потенциометров отобрать каждого вида по 15 штук, проанализировать, как они себя вели на всех стадиях изготовления, и в паспортах технологам КБ, начальнику цеха расписаться, что они гарантируют их качество и надежность, что никогда и нигде, ни при каких обстоятельствах не изменят свои параметры в пределах допусков по конструкторской документации. <…> Отобралт, расписались о гарантии, что они отличные, и отправили в Москву. Сделали свое дело и все, просто о них забыли. <…> И только когда в июне 1961 года заводу вручали Орден Ленина за успешное обеспечение полета первого космонавта Земли, мы поняли, что и наш труд был вложен в создание техники для этого уникального полета».

С 1960-х годов завод приступил к изготовлению гиростабилизированной платформы для системы управления ракеты-носителя «Протон-К», обеспечившей успешный запуск космических аппаратов на Луну, Венеру, Марс, вывод на орбиты станции «Салют», «Мир» и российских модулей «МКС».

В мае 1971 года была запущена автоматическая межпланетная станция «Марс-3», которая совершила первую посадку на красную планету. Станция была оборудована созданным на предприятии прибором «Орбитант».

Весной 1982 года была осуществлена мягкая посадка автоматической межпланетной станции на поверхность Венеры. Приборы «Корпуса» обеспечивали открытие створок телефотоаппаратов, сделавших панорамные снимки планеты.

1 февраля 1990 г. космонавты А. Серебров и А. Викторенко впервые применили для передвижения в открытом космосе автомное средство «ИКАР», в разработке которого принимало участие ПО «Корпус».

В 1999 году на территории предприятия был открыт Музей космонавтики, который носит имя космонавта Г.С. Титова.

Сейчас в конструкторском бюро «Корпуса» ведутся разработки и изготавливаются образцы приборов нового поколения, обладающие высокой точностью и надежностью. За время работы в космической тематике завод постоянно совершенствовал выпускаемые им приборы, как в плане снижения веса, так и в плане точности.

Стратегическим направлением деятельности предприятия является выпуск командных гироскопических приборов для систем управления ракетно-космической техники. Основные мощности производства направлены на работу в рамках Гособоронзаказа, Федеральной космической программы и Федеральной целевой программы «ГЛОНАСС». Разработки ПО «Корпус» задействованы в программах «Ангара», «Протон-М», «Прогресс-М (М1)», «ГЛОНАСС-М», «Союз-ТМА», «Фрегат», МКС, «Морской старт» ООО ЭПО «Сигнал»

С 2008 года ПО «Корпус» является филиалом ФГУП «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина» – лидера ракетно-космической промышленности России.

Завод всегда осозновал необходимость подготовки квалифицированных кадров. Директор завода в 1960-1965 гг. Борис Владимирович Бальмонт и главный инженер Анатолий Константинович Ваницкий стояли у истоков создания в Саратовском политехническом институте кафедры «Гироскопические приборы и устройства», на которой в должностях доцентов читали лекции. Курс Бальмонта был посвящен счетно-решающим устройствам и основам надежности приборов. Он был председателем государственной экзаменационной комиссии по специальности «Гироскопы».

На заводе был организован филиал кафедры, где студенты выполняли практические и лабораторные работы.

Образовательная и научно-исследовательская работа филиала кафедры «Приборостроение» в 2017 году получила высокую оценку «Роскосмоса», заняв третье места рейтинга госкорпорации.

В конструкторском бюро «Корпуса» работает исследовательская группа разработчиков новых приборов. Ее основу составляют студенты и выпускники филиала кафедры.

Ученые и выпускники СГТУ

Бальмонт Борис Владимирович

Ваницкий Анатолий Константинович

В начале 1960–х годов стоял вместе с директором завода Б.В. Бальмонтом у истоков создания кафедры «Гироскопические приборы и устройства» в Саратовском политехническом институте» и ее филиала на заводе № 205. Преподавал в должности доцента.

Резчиков Александр Федорович

Директор Института проблем точной механики и управления Российской академии наук (ИПТМУ РАН) (ранее Саратовский филиал Института машиноведения им. А.А. Благонравова Российской академии наук (ИМАШ РАН)) с момента его основания по июнь 2015 года. В июне 2015 года избран научным руководителем института.

Улыбин Вячеслав Иванович

С 1963 по 2002 год работал инженером, старшим инженером, ведущим инженером, начальником исследовательского сектора, начальником научно – исследовательской лаборатории, начальником конструкторского бюро - заместителем генерального директора – Главным конструктором ПО «Корпус» В.И. Улыбин. В 1980-е годы, будучи начальником отдела, преподавал в филиале кафедры «Приборостроение» Саратовского политехнического института на ПО «Корпус».

Шалашов Геннадий Николаевич

Калихман Дмитрий Михайлович

В 1985 году окончил Саратовский политехнический институт, Факультет электронной техники и приборостроения по кафедре «Автоматика и телемеханика».

В 1985 - 1987 годах работал инженером-регулировщиком в цехе № 55 Саратовского электроагрегатного производственного объединения (СЭПО).

С 1987 по настоящее время - работает в КБ «ПО Корпус», где прошёл путь от инженера – электроника 3 категории до начальника отдела программно-математического обеспечения.

Брюнина Тамара Арчиловна

«Ветеран космонавтики России» Федерации космонавтики России. Награждена медалью «За заслуги в освоении космоса», медалью имени Н.А. Пилюгина Федерации космонавтики России.

Депутатова Екатерина Александровна

В 2005 году окончила Саратовский государственный технический университет по специальности «Приборостроение».

В 2012 окончила окончила аспирантуру СГТУ имени Гагарина Ю.А., защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.11.03 – Приборы навигации. Тема диссертации «Широкодиапазонные поворотные стенды с цифровыми системами управления и навигационными приборами в качестве чувствительных элементов для контроля измерителей угловой скорости», научный руководитель – д.т.н. Калихман Д.М., ведущая организация – ГНЦ РФ АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» (г. Санкт-Петербург).

С 2004 по настоящее время – сотрудник филиала ФГУП «НПЦАП» – «ПО «Корпус».

Садомцев Юрий Васильевич

В 1973 году окончил Саратовский политехнический институт и по распределению был оставлен в институте на кафедре «Автоматика и телемеханика», где работал ассистентом (1973-1983), затем доцентом (1983-2002), а с 2002 года – профессором этой кафедры.

В 1982 году защитил кандидатскую диссертацию, в 2001 году – докторскую.

С 1990 года по настоящее время работает по совместительству в Институте проблем точной механики и управления РАН, с 2002 по 2004 гг. – в КБ «Электроприбор», с 2005 года активно сотрудничает с ПО «Корпус».

Плотников Петр Колестратович

1961– с отличием окончил приборостроительный факультет Саратовского политехнического института по специальности гироскопические приборы и устройства. По окончании института по направлению работал инженером в ПО «Корпус» (Саратов). С 1963 года работает в Саратовском политехническом институте на кафедре «Гироскопические приборы и устройства», впоследствии переименованной в кафедру «Приборостроение».

На протяжении более чем 50-летней научной деятельности не раз обращался к космической тематике. Выполнял НИИОКР для ПО «Корпус» и других оборонных предприятий (КБПА, завод имени С. Орджоникидзе (Саратов), НИИПМ (Москва), РПКБ (Раменское)). Многие научные разработки и изобретения (часть из которых по оборонной тематике) внедрены на указанных предприятиях и были применены в космической отрасли. В связи с конверсией оборонной промышленности в 1990–2000 годы Петр Колестратович переключился на исследования навигационных систем внутритрубных снарядов дефектоскопов трубопроводов, а также инерциально-спутниковых систем ориентации и навигации морских объектов и наземного транспорта. Многие годы он является научным консультантом НПК «Оптолинк» (Москва — Саратов), ЗАО «Газприборавтоматикасервис» (Саратов) и других предприятий.

Сегодня ученый взаимодействует с предприятиями «Корпус», «Оптолинк», «Антарес». НПП «Антарес» разрабатывает системы ориентации и навигации для космоса. Продукция «Антареса» установлена на 30 действующих космических аппаратах. НПК «Оптолинк» изготавливает самые точные в стране волоконно-оптические гироскопы, покупаемые в том числе за рубежом. П.К. Плотников работает со специалистами «Корпуса». Его задача заключается в устранении недостатков прибора для стабилизации антенн спутников ГЛОНАСС.

Федоров Владимир Викторович

Саратовский государственный технический университет Имени Гагарина Ю.А.

Ученые и выпускники СГТУ

Бекренев Николай Валерьевич

Путем бесконтактного кратковременного электрофизического воздействия обрабатываются готовые изделия, после чего их прочность повышается на 14-65% в зависимости от материала и метода испытания, но исходный состав материала остается неизменным.

Метод упрочения композитов заинтересовал ОКБ «Сухого». Технология может быть применена при создании истребителя пятого поколения Т-50.

Бржозовский Борис Максович

Саратовский электроприборостроительный завод им. Серго Орджоникидзе

В 1967 году завод был привлечен к изготовлению специальных приводов ракетоносителей: привода рулевых сопел и регулятора кажущейся скорости. Эти очень точные приборы предназначались для управления движением ракеты. Их использовали при запуске «Востоков» и «Союзов». Двигатели для приводов поставлялись сначала из Сибири, потом их стал делать электромеханический завод МПС в Саратове.

Особое внимание на заводе уделялось строгому построению технологических процессов. В отличие от авиационной отрасли, где сдаются готовые узлы и агрегаты, в космической технике происходит пооперационная сдача деталей. Детали получали маршрутно-контрольные карты, самые важные детали имели технологические номера, и все это отражалось в сопроводительной документации, где расписывались рабочий, мастер, ОТК и военное представительство, которое подчинялось Главному ракетно-артиллерийскому управлению.

Сегодня предприятие участвует в подготовке летчиков-космонавтов. Оно поставляет систему автоматического управления на самолет Ил-76, на котором космонавты отрабатывают навыки поведения в невесомости.

Ученые и выпускники СГТУ

Ставицкий Марк Ильич

Вся трудовая жизнь связана с Саратовским электроприборостроительным заводом им. С. Орджоникидзе. 10 лет проработал в планово-диспетчерском отделе начальником бюро и заместителем начальника производства. Затем с 1987 г. занимал должность заместителя главного инженера. В 1992 г. был назначен главным инженером, потом техническим директором, председателем совета директоров.

Генеральным директором завода был избран в декабре 1997 г

Паркин Валентин Алексндрович

В 1963 окончил Саратовский политехнический институт.

37 лет проработал квалифицированным шлифовщиком на Саратовском заводе имени Серго Орджоникидзе.

Был заместителем председателя Союза жилищно-строительных кооперативов Саратова. Почетный строитель РФ.

Избирался в Общественную палату Саратовской Области.

Ханенко Дмитрий Борисович

Генеральный директор ОАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе». Депутат Саратовской областной Думы шестого созыва.

В 1993 г. окончил Саратовский государственный технический университет по специальности инженер электронной техники.

Беляков Анатолий Павлович

Одним из первых в отрасли начал работу над лицензированием разработки, производства и ремонта авиационной техники.

Являлся соискателем премии конкурса "Авиастроитель года" Союза авиапроизводителей России в номинации «За многолетнюю успешную работу в отрасли (номинация для ветеранов)»

Петров Сергей Владимирович

С 1961 по 2013 гг. работал в Саратовском государственном техническом университете им. Ю.А. Гагарина (до 1992 г. — Саратовский политехнический институт) в должностях: ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор. С 1990 по 2000 гг. являлся заведующим кафедрой ”Системы искусственного интеллекта”. Основал филиалы кафедр СГТУ на базе предприятий АО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», АО «НИТИ-Тесар» и др.

С 2014 г. являлся главным конструктором, научным руководителем опытно-конструкторских работ систем управления движением и приводов АО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе.

Куранов Владимир Георгиевич

В 1949 году окончил Московский авиационный технологический институт. Работал на Саратовском электроприборостроительном заводе имени Серго Орджоникидзе технологом, начальником научно-исследовательской лаборатории, главным контролером, начальником КБ.

С 1960 года работал в Саратовском государственном техническом университете.

В.Г. Куранов был известным ученым и является автором семи научных открытий: неизвестного ранее явления «Фрикционной непроводимости» и других свойств, закономерностей и эффектов, возникающих при контактном взаимодействии и трении, подтвержденные ведущими ученым – трибологами мира.

Центральный научно-исследовательский институт измерительной аппаратуры

Институт освоил выпуск приборов и устройств для космической связи.

Институт освоил выпуск приборов и устройств для космической связи.

Ученые и выпускники СГТУ

Мещанов Валерий Петрович

С 2013 года начал работать профессором на кафедре «Радиоэлектроника и телекоммуникации» СГТУ имени Гагарина Ю.А. Возглавлял филиал кафедры в АО «ЦНИИИА», г. Саратов.

Комаров Вячеслав Вячеславович

В декабре 2014 года в составе группы ученых ИНЭТМ награжден премией Правительства РФ в области науки и техники за 2013 год. Премия присуждена за исследования, разработку и организацию производства уникальных приборов для технических систем специального назначения, которые по своим тактико-техническим характеристикам превосходят лучшие мировые аналоги.

Советов Николай Михайлович

Ветеран Великой Отечественной войны. Доктор физико-математических наук (1957), доктор технических наук (1980), профессор кафедры «Электронные приборы и устройства».

В 1993 году получен патент «Способ определения амплитуды периодических импульсов». Авторы В.К. Попов, А.В. Майбородин, Н.М. Советов. Заявитель - ЦНИИИА.

Энгельсское приборостроительное объединение «Сигнал»

Для этого предприятия работа на космос началась с первых дней жизни. Все эпохальные вехи в российской космонавтике связаны с «Сигналом»: запуск первого искусственного спутника Земли (1957 год), полет первого человека в космос (1961 год), запуск космического корабля «Восход» и старт советской программы по запуску многоместных космических кораблей для полётов на околоземной орбите (1964 год). Старт Лунохода I (1970 год), первый запуск орбитального корабля «Энергия» – «Буран» (1988 год).

Сегодня ООО ЭПО «Сигнал» является основным поставщиком приборов и систем для измерения давления на всех серийных и опытных двигателях самолетов, вертолетов, ракет и космических объектов. На каждом отечественном авиакосмическом аппарате установлено до 100 устройств, произведенных на «Сигнале».

Ученые и выпускники СГТУ

Раков Виталий Алексеевич

Кандидат технических наук. Ведущий конструктором, а затем начальником научно-исследовательского отдела ОКБ «Сигнал».

После окончания механического факультета Саратовского Автодорожного института им. В. М. Молотова в 1956 году работал по направлению главным инженером в одной из войсковых частей Государственного ракетно-испытательного полигона Капустин Яр.

С 24.07.1958 по 20.04.1964 г. работал в г. Энгельсе инженером-конструктором, руководителем конструкторской группы, руководителем конструкторской бригады, начальником конструкторского бюро, начальником конструкторско-тематического комплекса. 20.04.1964 г. приказом Министра Авиационной промышленности П. В. Дементьева был назначен заместителем руководителя организации п/я 12 А.И. Глухарева. С 2010 г. — главный конструктор ЭПО «Сигнал».

В.А. Раков в течение шестидесяти лет проектирует и внедряет в серийное производство приборы для измерения давления на всех объектах авиационной и ракетно-космической техники.

Никонов Владимир Петрович

Руководил заводом с 1988 по 1996 год. При нем «Сигнал» успешно пережил конверсию, сохранив производственные мощности и кадровый потенциал. Под его руководством предприятие взяло курс на новое для себя направление и начало производить продукцию для газовой отрасли. Впоследствии Владимир Петрович был Председателем Совета директоров, советником генерального директора предприятия.

ЭОКБ «Сигнал» им. А.И. Глухарева

ОАО ЭОКБ «Сигнал» им. А.И. Глухарева внесло большой вклад в выполнение отечественной лунной программы. Именно в Энгельсе были разработаны встроенные сигнализаторы давления для управления давлением в баках ракеты, в баллонах с азотом и других системах; созданы высокоточные многоконтактные датчики обратной связи для систем управления режимами работы основного и резервного двигателей лунного корабля, обеспечивающих мягкую посадку на поверхность Луны и взлет.

Коллектив ЭОКБ «Сигнал» им. А.И.Глухарева принял активное участие в международных проектах: пилотируемая космическая станция «Альфа» и плавучая платформа «Морской старт», а в 2014 году в успешном запуске новейшей ракеты-носителя «Ангара».

Ученые и выпускники СГТУ

Раков Виталий Алексеевич

Кандидат технических наук. Ведущий конструктором, а затем начальником научно-исследовательского отдела ОКБ «Сигнал».

После окончания механического факультета Саратовского Автодорожного института им. В. М. Молотова в 1956 году работал по направлению главным инженером в одной из войсковых частей Государственного ракетно-испытательного полигона Капустин Яр.

С 24.07.1958 по 20.04.1964 г. работал в г. Энгельсе инженером-конструктором, руководителем конструкторской группы, руководителем конструкторской бригады, начальником конструкторского бюро, начальником конструкторско-тематического комплекса. 20.04.1964 г. приказом Министра Авиационной промышленности П. В. Дементьева был назначен заместителем руководителя организации п/я 12 А.И. Глухарева. С 2010 г. — главный конструктор ЭПО «Сигнал».

В.А. Раков в течение шестидесяти лет проектирует и внедряет в серийное производство приборы для измерения давления на всех объектах авиационной и ракетно-космической техники.

Шутас Виктор Норбертович

В 1956 году окончил Саратовский автодорожный институт. С 1959 году работал в на предприятии п/я 12 г. Энгельс.

1961-1967 гг. – руководил конструкторской бригадой в АО Энгельсское опытно-конструкторское бюро «Сигнал» им. А.И. Глухарева.

Лобачев Вячеслав Васильевич

В 1959 году был принят на работу старшим инженером-технологом п/я 12. В июне 1961 года награжден медалью «За трудовое отличие» за производство датчиков давления для космического корабля «Восток».

С 1992 года – главный инженер ОКБ, занимал эту должность до выхода на пенсию в 1996 г.

Книги из фонда научно-технической

библиотеки СГТУ

Наш дом - Земля

Наш дом - Земля / авт.-сост. К. У. Келли. - М. : Мир, 1988. - 256 с. : фот. цв.; 36 см

Аннотация: Книга в создании которой участвовали космонавты и астронавты СССР, США, Франции и других стран мира, содержит уникальные цветные фотоснимки, сделанные в космосе и на Луне, а также высказывания об ощущениях, переживаниях и размышлениях землянина, побывавшего вдали от родной планеты.

Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)

Феномен Гагарина

Россошанский В. И. Феномен Гагарина : к 50-летию первого полета человека в космос / В. И. Россошанский ; под общ. ред. В. А. Динеса. - 3-е изд., испр. и доп. - Саратов : Изд-во "Кубик", 2011. - 315 с. : цв. ил.

Аннотация: Наступление космической эры стало подлинным цивилизационным скачком в нашей истории. Первый полет человека в космос не только отвечал вечным чаяниям человечества, но и открыл перед ним врата великих, неисчерпаемых возможностей приложения своего потенциала. Феномен Юрия Гагарина в том, что он, будучи героем на все времена, открывшим путь человечеству в космос, остался в нашей памяти не только первопроходцем Вселенной, но и Человеком, близким каждому.

Экземпляры: всего:2 - ч/зо(1), RFID(1)

Подготовка человека к полету в космос

Цыбин В.М. Подготовка человека к полету в космос / В. М. Цыбин. - Саратов : Приволж. изд-во, 2016. - 50 с. : ил.; 21 см

Аннотация: В книге дается информация о том, как комплектовался первый отряд космонавтов в количестве 20 человек, как было отобрано шесть наиболее перспективных кандидатов. Их начали усиленно готовить для полета, и ни один из них не знал, кто именно полетит в космос.

Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)

Космическая слава Саратовской земли

Космическая слава Саратовской земли / авт. идеи и рук. проекта А. Ю. Графченко. - Саратов : Орион, 2011. - 150 с. : фот.; 25 см

Аннотация: Представленный альбом является справочно-краеведческим изданием, посвященным вкладу Саратовской области в развитие отечественной космонавтики.

Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)

Космические и земные дороги

Цыбин В.М. Космические и земные дороги / В. М. Цыбин, В. А. Калашников. - Саратов : Приволж. кн. изд-во, 2003. - 152 с. : ил.; 22 см.

Аннотация: Книга о космонавтах первого отряда, первых покорителях космоса и первом космонавте планеты Земля, бывшем летчике морской авиации Северного флота - Юрии Алексеевиче Гагарине.

Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)

Космонавты первого отряда

Цыбин В.М. Космонавты первого отряда : 70-летию со дня рождения Ю. А. Гагарина / В. М. Цыбин. - Энгельс : РИИЦ ПКИ, 2003. - 140 с. : ил.; 20 см. - (Краеведение, история: малая Родина в лицах). - Библиогр.: с. 137-138

Аннотация: Книга рассказывает о первом отряде космонавтов, его комплектовании, о первых покорителях космоса и первом космонавте планеты Земля, о знакомстве с интересными людьми, встречавшимися с космонавтами первого отряда.

Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)

Космический корабль. Избранные труды

Циолковский К.Э. Космический корабль. Избранные труды / К. Э. Циолковский. - М. : Юрайт, 2017. - 452 с. : ил.; 22 см. - (Антология мысли)

Аннотация: В книгу вошли основные работы К. Э. Циолковского по авиации, аэродинамике, ракетной технике и межпланетным сообщениям. Работы приведены в том виде, в каком они были опубликованы при жизни ученого, с сохранением особенностей его стиля и необходимой модернизацией орфографии и общепринятых сокращений.

Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)

Шесть земных и космических десятилетий

Порохня В.С. Шесть земных и космических десятилетий : размышления о Гагарине, его и нашем времени / В. С. Порохов. - М. : МАИ, 2011. - 424 с.; 21 см

Аннотация: Для Ю. А. Гагарина дорога в космос началась не в подмосковном Звездном городке, а в городе на Волге. Став первого сентября 1951 года учащимся Саратовского индустриального техникума, а затем и курсантом отделения пилотов Саратовского аэроклуба, он тем самым заложил основу для дальнейшего роста сначала в авиации, а затем и в освоении космоса. И эта основа явилась стартовой площадкой, позволившей Юрию Алексеевичу Гагарину стать первооткрывателем мировой пилотируемой космонавтики.

Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)

Мировая пилотируемая космонавтика

Мировая пилотируемая космонавтика : История. Техника. Люди / И. Б. Афанасьев [и др.] ; под ред. Ю. М. Батурина ; авт. вступ. ст.: Ю. М. Батурин, Б. Е. Черток. - М. : Изд-во "РТСофт", 2005. - 752 с. : цв. ил.; 30 см. - Библиогр.: с. 730-731 (138 назв.)

Аннотация: Это уникальное издание. Впервые в космической литературе в одной книге подробно рассказывается обо всех пилотируемых космических программах, осуществленных в СССР, России, США, Китае и других странах.

Экземпляры: всего:2 - ч/зо(1), RFID(1)

Космонавт - Два. Г.С. Титов

Космонавт - Два. Г.С. Титов : 70-летию со дня рождения Г. С. Титова : историко-информ. изд. / В. М. Цыбин, В. В. Буцких. - Саратов : ЗАО ПЦ "ИППОЛиТ-99", 2005. - 62 с. : ил.; 20 см.

Аннотация: Книга рассказывает о жизненном пути второго космонавта мира Героя Советского Союза Генерал-полковника авиации Г. С. Титова, о его пути в космонавтику и о дальнейшей службе в армии.

Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)

Введение в ракетно-космическую технику

Введение в ракетно-космическую технику : учеб. пособие / А. П. Аверьянов [и др.] ; под ред. Г. Г. Вокина. - М. ; Вологда : Инфра-Инженерия. - 2018

Том 1 : Общие сведения. Космодромы. Наземные средства контроля и управления ракетами и космическими аппаратами. Ракеты.

Том 2 : Космические аппараты и их системы. Проектирование и перспективы развития ракетно-космических систем.

Аннотация: Подготовлено с целью углубленного и расширенного ознакомления студентов и аспирантов смежных специальностей с прикладными и основополагающими сведениями по существу из всех основных разделов ракетно-космической науки и техники.

Экземпляры: всего:2 - ч/зо(1), RFID(1)

Обитаемость космоса и безопасность пребывания в нем человека

Шибанов Г. П. Обитаемость космоса и безопасность пребывания в нем человека / Г. П. Шибанов. - М. : Машиностроение, 2007. - 544 с. : ил.; 24 см. - Библиогр.: с. 539-543 (119 назв.)

Аннотация: Рассмотрены возможности обитания человека в различных средах и условиях, особенности обеспечения жизнедеятельности в обитаемых космических объектах различного назначения.

Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)

Космос: большая энциклопедия

Космос: большая энциклопедия: пер. с англ. / отв. ред. В. Обручев. - М. : Изд-во "Э", 2018. - 176 с. : цв. ил.; 33 см. - (Подарочные издания. Большая энциклопедия)

Аннотация: Перед вами подарочная энциклопедия с прекрасными иллюстрациями. Внутри есть самая важная информация о космосе: о планетах и других телах Солнечной системы, о полетах в космос и подготовке к ним, о телескопах и развитии астрономии и, конечно, о тайнах самых далеких уголков Вселенной.

Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)

ГЛОНАСС : принципы построения и функционирования

ГЛОНАСС : принципы построения и функционирования / Р. В. Бакитько [и др.] ; ред.: А. И. Перов, В. Н. Харисов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Изд-во "Радиотехника", 2010. - 800 с. : ил.; 23 см. - Библиогр. в конце глав

Аннотация: Изложены принципы построения спутниковой радионавигационной системы (СРНС) ГЛОНАСС, даны ее системные характеристики и основные характеристики подсистем космических аппаратов, наземного контроля и управления, навигационной аппаратуры потребителей, а также дифференциальных дополнений СРНС.

Экземпляры: всего:5 - ч/зо(1), RFID(1), наб(3)

Академия наук и космос

Батурин Ю. М. Академия наук и космос : к 50-летию полета Ю. А. Гагарина / Ю. М. Батурин ; отв. сост.: В. Ю. Афиани, Е. В. Косырева, Н. В. Литвина. - М. : Архив РАН, 2011. - 70 с. : ил.; 21 см

Аннотация: Книга летчика-космонавта России, члена-корреспондента РАН Ю. М. Батурина представляет оригинальный сплав научного исследования, личных воспоминаний и публикации уникальных архивных документов, многие из которых неизвестны читателю.

Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)

Популярная история астрономии

Популярная история астрономии и космонавтики / авт.-сост. К. А. Ляхова. - М. : Вече, 2002. - 496 с. : ил.; 22см

Аннотация: Этапы развития астрономии и космонавтики описываются в этой книге.

Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)

Рождение Вселенной

Лидсей Д. Э. Рождение Вселенной / Д. Э. Лидсей. - М. : Изд-во «Весь Мир», 2005. - 200 с. : ил.; 21 см

Аннотация: Автор раскрывает основные представления современной космологии в их развитии в течение ХХ века. Оригинальное изложение новых моделей и фундаментальных физических понятий построено на простых аналогиях и знакомит с некоторыми из наиболее глубоких идей, волнующих в настоящее время ученых всего мира.

Экземпляры: всего:2 - ч/зо(1), аб(1)

Космонавтика: иллюстрированный путеводитель

Гордиенко Н. И. Космонавтика : ил. путеводитель / Н. И. Гордиенко. - М. : Изд-во «Э», 2017. - 96 с. : цв. ил.; 29 см. - (Новая занимательная энциклопедия)

Аннотация: Люди мечтали о полетах в космос с древних времен. Луна, планеты, звезды, галактики вдохновляют и манят нас всех. Но только недавно мы получили возможность осуществить мечту: улететь за пределы Земли. Как изобрели первые спутники? Кто были первопроходцы космоса? Какая подготовка стоит за рядовыми полетами? Как люди исследуют другие планеты? Вы узнаете, с чего начиналась космонавтика, как она развивается и что ждет ее в будущем. Поехали!

Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)

Космические услуги: экономика и управление

Азаренко Л. Г. Космические услуги: экономика и управление : монография / Л. Г. Азаренко ; под общ. ред. Г. Г. Вокина. - М. ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2018. - 252 с. : ил.; 21 см. - Библиогр.: с. 242-250 (255 назв.)

Аннотация: В монографии рассмотрены особенности предметной области экономических процессов в сфере коммерческого использования результатов космической деятельности (РКД) предприятий ракетно-космической отрасли.

Экземпляры: всего:2 - ч/зо(1), RFID(1)

Взгляд из космоса

Летчик-космонавт Сергей Кудь-Сверчков сделал снимки Саратова и Энгельса с борта Международной космической станции. На фотографиях отчетливо видны освещенные магистрали двух городов и соединяющий их мост через Волгу. Саратов не первый раз попадает в объективы космонавтов. Ранее наш город из космоса снимали Сергей Волков, Олег Новицкий и Сергей Рязанский.

Олег Новицкий стал командиром корабля «Ю.А. Гагарин» (Союз МС-18), стартовавшего с Байконура 9 апреля. Спустя 60 лет после первого космонавта он повторил знаменитое гагаринское «Поехали!»

Космические маршруты Саратовской области

Проект «Космические маршруты Саратовской области» объединил в группе Виртуального музея «САДИ - СПИ - СГТУ: страницы истории» интересующихся краеведением выпускников университета и жителей региона, которые делились своими воспоминаниями о 12 апреля 1961 года, встречах с космонавтами и теми, кто готовил их полеты, отмечая точки на карте. Благодаря выпускнику 1971 года Игорю Николаевичу Кривченкову, выпускнику 1972 года Александру Георгиевичу Федорову и журналисту и писателю Анатолию Александровичу Михайлову наш проект дополнили воспоминания, материалы о земляках - уроженцах Вольска, внесших значительный вклад в развитие ракетно-космической отрасли.

«Ура, человек в космосе!»

Был полдень яркого солнечного апрельского дня. В открытую форточку окна нашего дома в Ершове врывался пряный возбуждающий воздух весны.

Я сидел в комнате за большим круглым столом и, высунув язык от старания, что-то выводил в школьной тетрадке перьевой авторучкой. Учился тогда в седьмом классе железнодорожной школы № 29.

Рядом на стене висел репродуктор, который никогда в то время не выключался. Он привычно что-то бормотал своё.

Я особенно не вслушивался в репродуктор, но краем уха привычно неосознанно сканировал его негромкое журчание. И вдруг голос Левитана буквально выдернул меня из мира учебы. Бросившись к динамику, я включил его на полную мощность. И услышал сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство: «12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту Земли первый в мире космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту. Пилотом-космонавтом космического корабля-спутника «Восток» является гражданин Союза Советских Социалистических Республик летчик майор Гагарин Юрий Алексеевич».

Меня как вихрем сдуло со стула, я со всех ног помчался во двор, где занимались какими-то хозяйственными делами мои мама и папа.

«Ура, человек в космосе!» - заорал я. Ошеломлённые моим громким криком, родители, сразу бросив свои дела, устремились ко мне с расспросами. Я сбивчиво, путаясь в словах и приплясывая от радости, передал им только что услышанное сообщение.

Нашему общему ликованию не было предела. Мы смеялись, обнимали друг друга, кричали: «Ура!»

Вдруг отец сорвался с места, залетел в сарай и выбежал оттуда с красным флагом, который он вывешивал над высоким забором нашего дома по праздникам. Он залез на лестницу и водрузил этот флаг, как символ нашей общей радости и восхищения.

События этого дня до сих пор яркими образами живут в моей памяти: чудесный, весенний, почти по-летнему тёплый день триумфа нашего Отечества.

Александр Федоров

Анатолий Петрович Абрамов

Среди тех, кто провожал Юрия Гагарина в исторический полет, был Анатолий Петрович Абрамов.

А.П. Абрамов родился и вырос в Вольске 20 мая 1919 года. В юности он — ученик знаменитой школы №1, среди выпускников которой 9 Героев Советского Союза, — увлекался авиамоделизмом и занимался в аэроклубе.

Абрамов стал студентом Московского высшего технического училища им. Н.Э. Баумана, которое закончил в конце 1942 года по специальности «Танкостроение». В январе 1943 года он стал сотрудником Центрального артиллерийского конструкторского бюро.

С января 1945 года по февраль 1947 года А.П. Абрамов находился в дипломатической командировке. Не решаясь открыто вступить в войну против СССР Турция оказывала Германии помощь продовольствием и стратегическим сырьем, поставляя медь, хром и хлопок. Перед дипломатами стояла задача не допустить создания германо-турецкого союза и получать информацию о германской политике на Балканах.

В июле 1947 года А.П. Абрамов пришёл на работу в ОКБ-1 при НИИ-88, которым руководил Сергей Павлович Королёв. С 1947-го по 1961 год он являлся инженером, старшим инженером-конструктором, начальником группы, заместителем начальника отдела, исполняющим обязанности начальника отдела, начальником отдела наземного оборудования.

С января 1954 года Анатолий Петрович руководил разработкой стартовой установки Р-11ФМ, предназначенной для пуска ракет из шахт подводных лодок, находящихся во время пуска в надводном положении.

В 1959 году А. П. Абрамов стал кандидатом технических наук.

С 1964 года по 1980 год Анатолий Петрович Абрамов работал заместителем главного конструктора, руководителем комплекса, заместителем главного (генерального) конструктора — руководителем комплекса № 6 ЦКБЭМ наземного оборудования и экспериментальной отработки.

В 1969 году А. П. Абрамов защитил докторскую диссертацию.

А.П. Абрамов — участник работ по созданию наземных комплексов, в том числе технических и стартовых позиций, экспериментальных установок для первых отечественных баллистических ракет дальнего действия, межконтинентальных баллистических ракет, (включая ракеты Р-7, Р-9 и Р-9А), ракет-носителей космического назначения на основе модификаций ракеты Р-7, а также по обеспечению испытаний этих ракет.

В рамках проекта долговременной орбитальной станции «Салют-1» Анатолий Петрович руководил работами по созданию по наземных комплексов, технической позиции и заправочного оборудования.

С 1985 года и до ухода в отставку в 1995 году он был научным руководителем тематического направления, старшим научным сотрудником, научным консультантом Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С. П. Королёва.

Анатолий Петрович более 20 лет преподавал в Московском авиационном институте, став основателем и первым заведующим кафедрой по стартовым комплексам и испытаниям.

А.П. Абрамов скончался 15 августа 1998 года.

По материалам Анатолия Михайлова

Василий Ефимович Игнатьев

Жители Верхней Чернавки могут гордиться своим земляком: Василием Ефимовичем Игнатьевым. Он несколько лет руководил в Центре подготовки учебным отделом. Игнатьева прямо со школьной скамьи в 1941 году призвали в ряды Советской Армии. После окончания летной школы он занимался подготовкой летчиков в ведущих авиационных военных учебных заведениях страны. В 1964 году его направили в Центр подготовки космонавтов, где он служил вплоть до 2010 года.

Лишь сравнительно недавно Василий Ефимович смог рассказать о своей работе в ЦПК: «В марте 1964 года меня вызвали в Москву директивой Управления кадров ВВС. Я приехал, поселился в гостинице, которая была указана в предписании. В то время всё было засекречено, и я не догадывался о том, с какой целью меня пригласили. На КПП у меня проверили документы. И уже внутри, за забором, меня спросили: «Василий Ефимович, вы знаете, где находитесь?» Я искренне ответил: «Убей, не знаю». Тогда мне объявили: «Вы приехали в Центр подготовки космонавтов». Первым космонавтом, с которым я познакомился, был Владимир Комаров. Потом доводилось общаться с Германом Титовым, Андрияном Николаевым, Павлом Поповичем, Валерием Быковским, Валентиной Терешковой. И, конечно, со всеми космонавтами, которые летали после моего прихода в Центр. А непосредственным моим начальником был Юрий Гагарин, занимавший должность заместителя командира по лётно-космической подготовке. У меня есть фотография, на которой мы с Юрием Алексеевичем запечатлены во время работы. Снимок был сделан в 1966 году. В тот момент мы вели переговоры по так называемой «кремлёвке». На фото каждый из нас держит в руке телефонную трубку.

Приступив к работе в Центре, я разработал учебную программу, состоящую из трёх этапов. Она и сейчас лежит в основе обучения. В середине 1960-х годов Звёздный городок только строился. Гагарин много занимался хозяйственными вопросами. По плану здесь должны были поставить стандартные пятиэтажные «хрущёвки». Но Юрий Алексеевич добился, чтобы в Звёздном городке построили дома более высокого класса: кирпичные, одиннадцатиэтажные. По его просьбе очистили и привели в порядок здешний пруд. Он следил за тем, как появляются асфальтированные дорожки, магазины, строится Дом космонавта. Мы жили в одном подъезде, я на втором этаже, он - на шестом. Каждый день общались не только по работе, но и по личным делам. Я часто бывал в гостях в его квартире. Сослуживцы просто обожали Юрия Алексеевича. Авторитетный. Никого не обидит. Его воспринимали как воспитателя, но он никогда не ставил себя выше других. Единственное, к чему он был строг - это к выполнению программы тренировок кандидатов в космонавты. Я помню, однажды был такой случай. Какая-то американская миллионерша перечислила на имя Гагарина довольно приличную сумму. Юрий Алексеевич не хотел получать перевод, как-то стеснялся. В то время моя жена работала педиатром в детском комбинате Звёздного городка. Гагарин решил передать эти деньги на нужды детей слетавших и будущих космонавтов. Юрий Алексеевич сразу нашёл время, чтобы снять перевод и лично составил список необходимых вещей, чтобы деньги были потрачены с максимальной пользой.

Приступив к работе в Центре, я разработал учебную программу, состоящую из трёх этапов. Она и сейчас лежит в основе обучения. В середине 1960-х годов Звёздный городок только строился. Гагарин много занимался хозяйственными вопросами. По плану здесь должны были поставить стандартные пятиэтажные «хрущёвки». Но Юрий Алексеевич добился, чтобы в Звёздном городке построили дома более высокого класса: кирпичные, одиннадцатиэтажные. По его просьбе очистили и привели в порядок здешний пруд. Он следил за тем, как появляются асфальтированные дорожки, магазины, строится Дом космонавта. Мы жили в одном подъезде, я на втором этаже, он - на шестом. Каждый день общались не только по работе, но и по личным делам. Я часто бывал в гостях в его квартире. Сослуживцы просто обожали Юрия Алексеевича. Авторитетный. Никого не обидит. Его воспринимали как воспитателя, но он никогда не ставил себя выше других. Единственное, к чему он был строг - это к выполнению программы тренировок кандидатов в космонавты. Я помню, однажды был такой случай. Какая-то американская миллионерша перечислила на имя Гагарина довольно приличную сумму. Юрий Алексеевич не хотел получать перевод, как-то стеснялся. В то время моя жена работала педиатром в детском комбинате Звёздного городка. Гагарин решил передать эти деньги на нужды детей слетавших и будущих космонавтов. Юрий Алексеевич сразу нашёл время, чтобы снять перевод и лично составил список необходимых вещей, чтобы деньги были потрачены с максимальной пользой.

Но по натуре он оставался лётчиком. Не мог жить без неба, и подал рапорт, чтобы ему дали возможность летать. Гагарин приступил к лётной практике на учебном самолёте МиГ-15. В последний раз мы виделись 25 марта 1968 года. Мы вместе с Валентиной Ивановной Гагариной возвращались с ним домой. По дороге шутили, смеялись. А уже 27 марта прочёсывали округу под городом Киржач в поисках пропавшего самолёта. До последнего мы верили в чудо, и только когда нашли обрывок лётной куртки с талоном на питание на имя Юрия Гагарина, поняли, что надеяться не на что. Страшно было. И больно. Я очень переживал. Он был не только моим начальником, но и хорошим другом…».

Анатолий Михайлов

Петр Дмитриевич Грушин

Петр Дмитриевич Грушин родился 15 января 1906 года в Вольске Саратовской губернии.

В 1914 по 1925 год учился в церковно-приходской школе, Вольском городском училище, профтехшколе имени Ильича, окончил Вольское городское техническое училище.

С 1925 по 1928 годы работал на на цементном заводе «Большевик» (г. Вольск), двигателестроительном заводе «Возрождение» в Марксштадте (г. Маркс), на государственном кожевенном заводе в Вольске.

В 1928 году был направлен на учебу на кораблестроительный факультет в Ленинградский политехнический институт, где готовили специалистов по гидроавиации. В связи с переводом в 1930 году учебного отделения в Москву, в 1932 году стал выпускником Московского авиационного института.

После учебы работал в Бюро новых конструкций, Центральном конструкторском бюро, а в июле 1933 года стал заместителем главного конструктора КБ МАИ Д.П. Григоровича. Затем - в КБ МАИ, которое в 1934 году возглавил П.Д. Грушин.

В августе 1940 года П.Д. Грушин был назначен главным конструктором харьковского авиационного завода №135, где под его руководством был разработан дальний истребитель сопровождения ДИС-135 (ИС 2М-37, Гр-1). Испытания самолета не были завершены. Осенью 1941 года КБ и Харьковский авиазавод были эвакуированы в Пермь, где в январе 1942 года эти предприятия были расформированы.

В июле 1942 года П.Д. Грушин стал заместителем С.А. Лавочкина, главного конструктора горьковского авиационного завода №21. Работал над обеспечением серийного выпуска самолета-истребителя Ла-5. В мае 1943 года был направлен на работу главным инженером московского завода №381, где серийно изготавливались истребители С.А. Лавочкина Ла-5ФН и Ла-7.