Фрагменты из книги В.А. Гагарина «Мой брат Юрий»

О спорте

«В спортивных своих увлечениях Юра удержу не знал, играл азартно, самозабвенно. Занимался футболом, волейболом, плаванием. Да чем только не занимался!.. Уцелела и теперь широко известна такая, к примеру, фотография: Юра — тугой мяч под сгибом руки, невысокий в соседстве с рослыми ребятами — стоит во главе команды баскетболистов. Снимок, помеченный 1954 годом, относится к саратовскому периоду в жизни брата, к тому времени, когда учился он в индустриальном техникуме. Позднее, в Звездном, Юра «заразился» бадминтоном, и, думается, с его легкой руки бадминтон в последние годы стал очень популярен у нас. Объяснение этой популярности найти нетрудно: сразу после Юриного полета на «Востоке» многие газеты поместили фотоснимки: Юра на корте, в поднятой руке — ракетка. Тут же приводились его слова о том, что бадминтон дает всестороннюю нагрузку на организм... [С.146]

Юрий Гагарин – капитан баскетбольной команды Саратовского индустриального техникума, 1954 г.

Два письма

Дня три или четыре длилась она, эта первая побывка. После октябрьских праздников Юра снова уезжал в Люберцы. Провожали его шумно. На вокзал он шел вместе с товарищами по классу, а в центре веселой, многоголосой ватаги ребят, плотно сжатой ими со всех сторон, шагал Лев Михайлович Беспалов.

У вагона, пожимая на прощанье руку своему недавнему ученику, Лев Михайлович с грустью спросил:

— Что же, Юра, увлечение авиацией благополучно кончилось?

— Нет! — с жаром возразил брат.— Вот получу специальность, буду работать на заводе и учиться заочно. Сначала школу закончу, а потом в институт пойду, на авиационного инженера. И летать буду.

Поезд тронулся, а ребята стояли на перроне и долго махали вслед ему шапками.

Когда подходил к концу второй год занятий в ремесленном, Юра прислал письмо, весьма неожиданное. Он писал, что его как хорошего спортсмена рекомендуют на учебу в Ленинград, в физкультурный техникум, и что он уже прошел отборочные соревнования в Мытищах.

Эта новость огорчила нас.

— Руками-ногами дрыгать — ума большого не надо. Как пить дать избаловался, от работы отлынивает,— с грубоватой прямотой высказался отец. — Вот приедет домой, я ему шею намылю, приведу в чувство.

«Куда-то не туда сворачиваешь ты, Юрка»,— думал я. И как-то не верилось, что это письмо написано рукой брата — такого упрямого и настойчивого в выполнении своих замыслов человека.

«Не делаешь ли ты глупости, сынок? Спортом заниматься можно везде»,— села за ответ сыну мама. Дописать ответ она не успела — почтальон принес второе письмо от Юры. В этом, втором, он спешил рассказать, что отказался от предложенного замысла и намерен ехать в Саратов, в индустриальный техникум, где можно продолжать учебу по специальности. Дирекция училища дает ему как отличнику направление.

Это письмо утешило вспыхнувшие было страсти. Против Саратовского индустриального никто не возражал. [С.193]

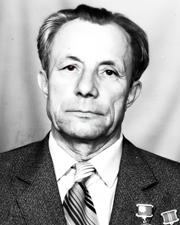

Юрий Гагарин – ученик Люберецкого ремесленного училища, 1950 г.

Как поладить с «трудными»…

Запомнилось, как приезжал Юра домой летом после третьего, предвыпускного курса в техникуме.

Я смотрел на него и дивился: не узнать брата.

В плечах шире стал, фигурой поплотнел, а лицом черен — сущий цыган. Целое лето на солнышке жарился... Исчезла мальчишеская угловатость — спокойнее, мягче стал в движениях. Не мальчик уже, далеко не мальчик.

— Ты ли это, Юрка?

Смеется.

Может, костюм всему виною, светлый, в искорку, костюм? — он так ладно пришелся по его фигуре. И туфли на нем новые, в тон костюму, и часы на руке популярной марки — «Победа». За последние пять лет привыкли мы видеть Юру только в форменной одежде: сперва в черной гимнастерке ремесленника, потом, опять же в черной, куртке студента индустриального техникума. Всегда что-то казенное, если можно так сказать, официальное было в его облике. А тут, подите-ка, определенно штатская личность.

— Матереешь. В купца растешь. Теперь все девки твои. Он снова смеется, и только улыбка на лице, такая просторная и щедрая, когда в движении все: губы, глаза, щеки, нос... Только улыбка свидетельствует: он это, наш Юрка.

— На свои кровные приобрел,— трогает он двумя пальцами лацкан пиджака.

— Врешь небось. Ограбил кого-нибудь в темном переулке. Силищу-то девать некуда.

До сих пор, за всю свою двадцатилетнюю жизнь, не нашивал наш Юрка хорошей одежды, за исключением разве форменной. Наверно, это здорово — сознавать, как влито сидит на тебе новенький костюм, и право на его приобретение ты заработал собственными руками. Сколько уверенности прибавляется в человеке...

Я смотрю на него и немного завидую. В двадцать лет единственным моим костюмом были солдатская гимнастерка и штаны, а чувство уверенности в жизни, если и было оно, давала танковая броня.

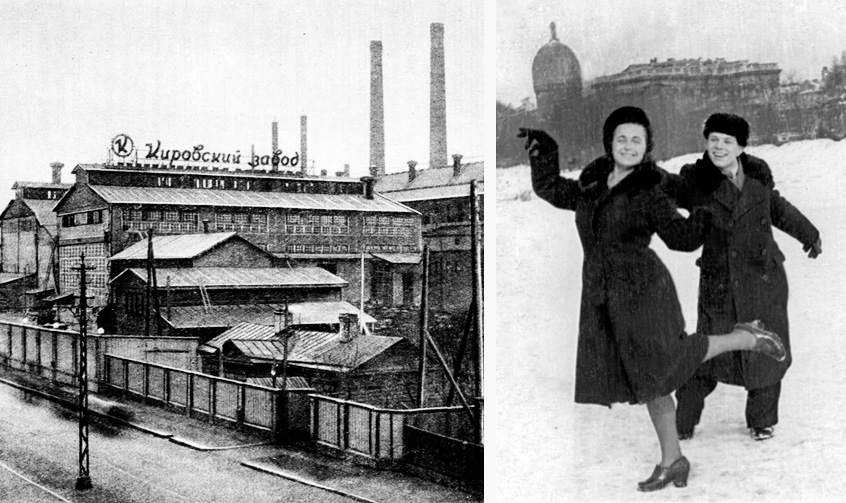

Целое лето Юра проработал физруком в детдомовском лагере и вот, перед началом занятий, выбрался на несколько дней домой. Там, в лагере, заработал он и на костюм, и на часы, и на туфли.

А начало у лета было таким. Секретарь райкома комсомола встретил Юру в оперном театре: шла «Русалка» Даргомыжского. «Да ты заядлый театрал, Гагарин, я тебя не впервой здесь вижу. Это замечательно. Рабочая молодежь должна любить и понимать искусство,— поощрительно заговорил секретарь, крутя блестящую пуговицу на Юриной тужурке.— Только что это ты, брат, на оперы в вицмундире ходишь? Костюмчик бы...» Юра смутился, махнул рукой. Он давно мечтал купить костюм, да ведь денег стоит... «Понятно»,— тоже смутился секретарь. Парнем он оказался толковым. В антракте взял быка за рога: «Хочешь одеться, Гагарин,— езжай-ка ты на лето в детдомовский лагерь. Физруком. Предупреждаю: ребята там — оторви да брось, пальца им в рот не клади. Но ты, думаю, на них управу найдешь. Дело?» — «Дело...»

Так все и устроилось.

— А как ты с детьми поладил? Как на них управу нашел?

Юра опять смеется:

— У, мы быстро поладили. Я в них, честно говоря, даже влюбился немного. Великолепные такие чертенята, разбойники, а с такими всегда интересно. Это во-первых. Песнями я их заворожил — это во-вторых. Как вечер — так мы костер под самое небо разводим и песни у костра поем. Баянист у нас был слепой, Иваном Алексеевичем звали. Заиграет, бывало,— душу наизнанку вывернет. Трогательно получалось. А песни все военные, боевые — про партизан, про моряков. Или старинные, «Варяг» к примеру. Ну, ребятам любо — дерут глотки, стараются. Опять же спорт — футбол, волейбол. Я же физрук, что там ни говори... А главное, Валька, главное — так знаешь, я книги о войне специально читал, чтобы им истории позанятнее рассказывать. Очень действует в смысле дисциплины.— Он хитро посмотрел на меня: — Между прочим, помнишь ты разговор про некоего капитана Тушина? Я пожал плечами:

— Вроде где-то слыхал. Не помню уж...

— Вспомнишь сейчас. Когда в Москву ты меня вез, дядечка усатый и безрукий сидел с нами. Не забыл?

— Ну?

— Вот и ну! Про Тушина он как раз и говорил. Я тут тебе подарок привез — «Войну и мир» Толстого.

— При чем тут Толстой? — со страхом взглянул я на огромный том.

— Почитай — узнаешь, при чем.

Положил он тогда меня на обе лопатки.

А когда я через какое-то время осилил эпопею Толстого и написал Юре в письме, что теперь-то уж наверняка знаю капитана Тушина, он ответил, что и сам прочел «Войну и мир» только в лагере.

Юра очень любил детей. Приезжая в Гжатск, он непременно привозил подарки племянницам и племянникам, подолгу возился с малышами, охотно нянчился. И неудивительно, что в летнем лагере детдома, где, по его словам, было немало и «трудных», «вредных» ребят, он быстро нашел с ними общий язык. [С.193-194]

Город маминого детства

На последнем курсе техникума письма от Юры приходили по два-три раза в неделю, очень пространные и очень интересные письма. Это было время стажировок, практических занятий, время поездок по различным городам. Поток впечатлений был так велик, что Юра, не в силах все держать в себе, делился восторженными впечатлениями и с нами. Письма — по форме, по объему, по содержанию — походили скорее на страницы дневников.

Он подробно, со множеством мельчайших деталей рассказал о поездке студентов в Москву, на завод имени Войкова.

Но особой теплоты и особых красок полны были его письма из Ленинграда.

Город на Неве пленил и покорил его своей неповторимостью, своим гостеприимством, своим революционным прошлым.<...>

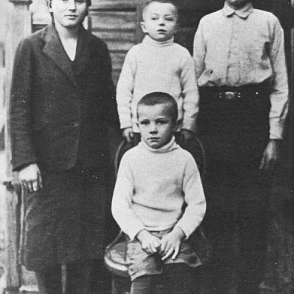

Привелось Юре побродить и по цехам знаменитого Путиловского завода, в стенах которого много лет назад наш неугомонный дед Тимофей растерял свои силы, оставил здоровье.<...>

Кировский завод. Юрий Гагарин во время стажировки в Ленинграде, 1955 г.

Конечно, время неузнаваемо изменило облик города, и завода тоже. Перестроились улицы, кварталы, выросли новые цехи. И однако из Юриного письма мы узнали, что уцелело здание бывшего Путиловского училища, и мама прочитала об этом не без удовольствия. Тому есть объяснение. До сих пор бережно хранит она свой первый и единственный документ об образовании — свидетельство об окончании в 1916 году курса детских классов Путиловского училища. Любопытно, что в перечне дисциплин, преподаваемых детям рабочих, на первом месте значился закон божий, затем шли русский язык, арифметика, чистописание. Вписан в свидетельство и такой предмет — естествознание, но в графе оценок против него поставлен прочерк: видимо, лишней нагрузкой для пролетарских детей посчитали этот предмет попечители училища, да и не вязалось его преподавание одновременно с преподаванием закона божьего. Какое уж там естествознание, когда из арифметики, по словам мамы, учили только двум начальным действиям: сложению и вычитанию...

Исаакий, Эрмитаж, Аничков мост... Вслух, сообща перечитывали мы Юрины письма и въяве будто бы видели улицы и проспекты, мосты и дворцы Ленинграда. Особенно много радости доставляло это чтение маме: что там ни говори, а письма в Гжатск приходили из города ее детства. «Будто своими глазами на все посмотрела»,— приговаривала она, бережно складывая и пряча в конверт пространно исписанные листки. Мама и думать не могла, что пройдет не так уж много времени — и в июле 1963 года по приглашению рабочих приедет она в Ленинград. Вместе с ней цехи Кировского завода навестят и родные тетки космонавта — Мария Тимофеевна Дюкова и Ольга Тимофеевна Матвеева.

Кончилась стажировка, истекло время практических занятий — студенты вернулись в Саратов.

Тут, на занятиях физического кружка, которым руководил умнейший преподаватель Николай Иванович Москвин, Юра выступил с докладом на тему «Константин Эдуардович Циолковский и его учение о ракетных двигателях и межпланетных путешествиях».

Физика, как и в школе, по-прежнему остается его любимым предметом.

А знакомство с трудами Циолковского, по признанию Юры, душу ему перевернуло. Он впервые задумался о том, что не только атмосфера, но и заатмосферные дали могут быть доступны человеку, что авиация, даже реактивная, пришедшая на смену винтовой, еще не предел творческой мысли. В околосолнечные пространства должны ввинтить свои тугие тела сверхмощные ракеты, и в этих ракетах, так утверждает Циолковский, найдется место человеку. Не только место, но и работа. Аэронавт будет не куклой, не манекеном — ему придется управлять космическим кораблем, подчинить его своей воле.

Если в школе, где о некоторых работах Циолковского Юре говорил Беспалов, теории великого ученого воспринимались им как заманчивый, но малореальный вымысел, как фантазия, красивая сказка, то теперь, в техникуме, Юра безоговорочно верит Циолковскому.

Он начинает увлекаться научно-технической литературой и книгами фантастов, и интерес, проявляемый к ним, на какое-то время заставляет его почти совершенно забыть о литературе художественной.

Он не пропускает ни одной статьи, ни одной даже маленькой заметки в газетах и журналах, посвященной ракетостроению, в том числе и военному.

Он хочет понять и учится понимать теорию относительности Эйнштейна.

Тайны космоса влекут его с необыкновенной силой. В науке о космосе еще так много белых пятен!.. И он отдает ей все свободное время. А времени мало, очень мало. Нужно готовиться к государственным экзаменам — спрашивать будут строго. Нельзя, ни в коем случае нельзя завалить дипломный проект. Сколько приходится выполнять чертежей, изучать специальной литературы.

Юра работает, как говорится, на износ. Спит урывками.

Иной, быть может, и не выдержал бы этого напряжения. Юру выручает строгий распорядок дня, выручает молодость, железный, не знающий хандры и болезней организм.

Доведется ли его поколению, его ровесникам стать свидетелями полета человека в космос? — вот что волнует Юру.

Кому суждено прорвать оболочку атмосферы?

Он еще не подозревает, что уже и сам сделал решительный шаг на пути в космос.

...Знойное, богатое урожаем лето пятьдесят пятого.

Письма радуют.

Сдал все экзамены. Во вкладыше в диплом против тридцати двух предметов стоит оценка «отлично», и только по психологии умудрился схватить четверку. «Для разнообразия,— шутя замечает Юра.— А то уж больно уныло смотрится диплом».

Защитил дипломный проект. А тема была сложная: «Разработка литейного цеха крупносерийного производства на девять тысяч тонн литья в год». Уйма чертежей, обоснований... Получил квалификацию техника-технолога литейного производства.

Отец вздохнул облегченно:

— Отучился, отмучился. Хватит пока. Пусть теперь копейку зарабатывает, учебу перед государством оправдывает.

— Куда пошлют-то вот? — беспокоилась мама.

— А куда б ни послали — все едино в родной стране. Думаю, однако, что в большом городе жить ему придется,— рассуждал отец.— Специальность-то не по деревне у него, навроде инженера теперь.

Тут в июне месяце и пришло это самое письмо с вложенной в конверт газетой. Развернули газету, смотрим — Саратовского обкома комсомола орган, «Заря молодежи» называется. А на полосе — снимок: Юрка наш в кабине самолета, и вид у него очень летчицкий: шлем, очки, рука над головой поднята. А рядом со снимком небольшая заметка под заголовком «День на аэродроме». В ней такие строки есть:

«В этот день программа разнообразна: одни будут отрабатывать взлеты, другие посадку, третьи пойдут в зону, где им предстоят различные фигуры пилотажа.

Сегодня учащийся индустриального техникума комсомолец Юрий Гагарин совершает свой первый самостоятельный полет. Юноша немного волнуется, но движения его четки и уверенны. Перед полетом он тщательно осматривает кабину, проверяет приборы и только после этого выводит свой Як-18 на линию исполнительного старта.

Гагарин поднимает руку, спрашивает разрешения на взлет.

— Взлет разрешаю,— передает по рации руководитель полетов Пучик.

В воздух одна за другой взмывают машины. Инструктор, наблюдая за полетами своих питомцев, не может удержаться от похвалы:

— Молодцы, хлопцы!..»

Первый самостоятельный полет Юрия Гагарина на самолете «Як-18», 1955 г.

Мы знали, что на последнем курсе техникума Юра поступил в аэроклуб. Он писал об этом. Но как-то не приняли всерьез мы его сообщения. Все это — аэроклуб, книги об авиации и разговоры о ней — было так далеко, что не волновало, не тревожило, казалось в какой-то степени неправдоподобным, чем-то вроде детской игры в строительство самолетиков, которой Юрка и его товарищи увлекались еще в школе.

Однако не поверить газете было нельзя.

Отец крякнул:

— Объехал он меня на кривой кобыле. Ох, упрям...

Бережно сложил газету, спрятал в нагрудный карман.

— Искуришь ненароком,— встревожилась мама.

— Что я, маленький? — вдруг смутился он и, отвернув лицо, договорил: — Дружкам покажу. Полетел ведь Юрка-то... [С.195-200]

* * *

Юра по возвращении из космоса расспрашивал встречавших его корреспондентов: а нет ли среди них представителя саратовской комсомольской «Зари молодежи»?

И очень огорчился, узнав, что нет.

— Как бы ребята из Саратовского аэроклуба порадовались,— сказал он.— Ведь они, может, на тех же самолетах учатся летать, на которых и я летал.

Видимо, скромная похвала в газете в адрес начинающего летчика не прошла для Юры даром, дала ему уверенность в себе, как бы вторые крылья дала.

Не случайно же вспомнил он об этой заметке через шесть лет после ее опубликования. Не случайно и другое его признание: «Именно с Саратовом связано появление у меня болезни, которой нет названия в медицине, неудержимой тяги в небо, тяги к полетам». [С.200]

Под куполом парашюта

Всегда, когда Юра приезжал домой, мы находили время выбраться на рыбалку. Так вот и в этот раз. Но, в отличие от других дней, не везло нам сегодня.

Не клевала рыба.

Мы лежали на горячем песке, разомлев от непривычно жаркого для августа солнца, лениво следили за поплавками. А гусиные перышки и пробки поплавков едва покачивались на мягкой и несильной волне, и вода была настолько чиста и прозрачна, что даже легкая тень, которую отбрасывал на нее прибрежный ивняк, не могла укрыть крючков с насаженной на них приманкой, ровного илистого дна, усыпанного ракушками.

Светлые облака невесомо плыли над Гжатью, и так же невесомо, не встречая препятствий, скользили по реке их отражения, просвеченные солнцем.

То ли перевелась в нашей Гжати рыба, то ли поумнела — не ведали мы, но на крючок идти она не желала. Уха срывалась, к великой нашей досаде, потому что, уходя из дому, хвастливо пообещали мы вернуться с добычей и на поджарку, и на уху.

— Рассказал бы ты, Юрка, что-нибудь — предложил Борис.

— А что рассказать-то? — скучно отозвался Юра.

— Про полеты, про самолет.

Наш «средний» оживился, присел на песке, обхватив голые колени руками, но все же для начала малость поломался.

— Вам неинтересно будет. Вы же сухопутные.

— Ладно, не зазнавайся,— поддержал я Бориса.— Не задирай нос. Уж коли ты один из нас троих летать научился — рассказывай, не отнекивайся.

Он прищурил глаза, раздумывая, припоминая что-то. А поплавки все так же сонно покачивались на воде, и по-прежнему не клевали ни ерши, ни пескари, и даже разозлиться как следует на то, что нет клева, не хватало у нас ни сил, ни желания: слишком знойным выдался этот день последнего летнего месяца.

— Ладно, слушайте внимательно, а то не все поймете,— сказал Юра.— Пожалуй, расскажу я вам историйку. Только не про полеты на самолете, а про прыжки с парашютом. Про первый свой прыжок...

На аэродром они ехали в автобусе, десятка два парней и девчат, знакомых между собою по техникуму, по аэроклубу и вовсе не знакомых. Ехали по ночным улицам Саратова, в третий раз ехали: дважды до этого — вчера и 201 Валентин Алексеевич Гагарин - Мой брат Юрий позавчера — прыжки отменялись из-за ненастной погоды. И оттого, что город спит, а они никак не могут отоспаться вволю, что каждому из них сегодня на рассвете предстоит впервые в жизни прыгать с парашютом, парни сидели притихшие, задумчивые. Кто-то, правда, попытался рассказать анекдот, но у анекдота оказалась длинная «борода» — в ответ не засмеялись, не поддержали любителя фольклора, и тот смущенно умолк на полуслове.

Девчата — те наоборот: шушукались друг с дружкой, посмеивались над ребятами, задирали их. Выделялась среди них одна блондинка — юбчонка на ней в обтяжку, губы накрашены сочно, прическа на голове — популярный «конский хвост». И голосок ее звучал чаще других, и шпильки были поострее.

— Посмотрите-ка на него, — Тоже в первый раз,— негромко отозвался Юра. Разговаривать не хотелось.

— Ах, в первый раз? Он, девочки, храбренького из себя строит, а у самого, поди, поджилки трясутся.

«Тоже мне, навела губы. Мазиха»,— подумал Юра, обиженный насмешками блондинки. И вдруг улыбнулся. Неожиданно для себя вспомнил он это чудное словцо. Так вот, «мазихами», на родине, на Смоленщине, зовут в народе недурных собой, но любящих принарядиться, подкраситься и, в общем-то, легкомысленных девчат и молодых женщин. Нигде больше: ни в Москве, ни в Ленинграде, ни в Саратове — не приходилось ему слыхивать этого словца.

«Мазиха»,— снова повторил он про себя, и от этого невесть какими путями пришедшего на память родного словечка вдруг потеплело на душе, угасла обида на девушку-задиру.

А та все напирала:

— Признайся, трусишь ведь, только виду не подаешь?

— Ага, трушу, только виду не подаю,— согласился он.

— А я — так вот ни капельки, ни на сколько вот,— показала она розовый ноготь на мизинце.

Первым, для пристрелки, прыгал Дмитрий Павлович Мартьянов, инструктор. А когда он приземлился — красиво и четко, быстро и уверенно на глазах у восхищенной ребятни погасил парашют, прозвучала команда:

— Гагарин, к самолету!

Шел, не чувствуя под собой площадки аэродрома — только на спину и грудь тяжестью навалились вдруг ранцы основного и запасного парашютов. «Может, отказаться, не поздно еще»,— мелькнула трусливая мыслишка. И вторая, ей вперебой, наплыла: «Отказаться — в своих собственных глазах опозориться, не я первый — не я и последний, прыгали до меня и после меня прыгать будут, чего ж бояться-то?»

— Ни пуха! — услышал он за спиной голос девушки-задиры и про себя послал ее к черту.

Маленький По-2 оторвался от взлетной дорожки, набрал высоту. До сих пор Юре не приходилось летать даже в качестве пассажира. Эх, если бы не прыгать сейчас!— полюбовался бы сверху городом, что белокаменно раскинулся внизу, на земле, некруто изогнутым клинком Волги, по зеркальной ленте которой скользят сейчас катера и пароходы. Если б не было нужды прыгать... А нужда великая: без прыжка с парашютом не допустят к самостоятельным полетам на самолете.

Студенты Саратовского аэроклуба на аэродроме в Дубках. Юрий Гагарин второй слева. 1955 г.

Ни белокаменного города Саратова, ни красавицы Волги Юра не видел — торчал перед глазами только обтянутый кожаным шлемом затылок летчика. Летчик поднял руку: пора!

Цепляясь ногами за что-то неуклюжее, подвернувшееся неизвестно откуда, выбрался на крыло. Земля то стремительно летела прямо на него — выпуклая, в зеленых, синих и черных квадратах и прямоугольниках, грозила опасной встречей с собой, то, обрываясь, проваливалась под плоскость крыла.

— Смелей,— крикнул пилот.— Не робей, парень! Внизу тебя девушки с цветами ждут. Готов?

— Готов!— ответил заученно.

— Пошел!

Скользнули по центроплану подошвы. Холодный воздух туго ударил по щекам.

Ему казалось, что падает он уже целую вечность, а парашют все не раскрывается.

А земля приближалась с непостижимой быстротой.

По-настоящему испугаться не успел: сильно встряхнуло — выстрелил ранец основного парашюта за спиной. Падение замедлилось, стало плавным.

— Для первого раза недурно, на мешок с клопами не похож,— похвалил его Мартьянов, когда наконец ощутил Юра под ногами твердую почву.

Похвала Мартьянова стоила дорого. В недавнем прошлом военный летчик-истребитель, он, уча ребят, всегда подчеркивал, что авиация — удел мужественных, сильных людей.

— Можно еще разик, а?— сгоряча попросил Юра, переживая мысленно весь прыжок и понимая уже, что, в общем-то, ничего страшного нет в этом удивительном занятии — падать с неба на землю. Ничего нет, кроме пьянящей, захватывающей, упоительной власти высоты.

Мартьянов не разрешил:

— Остынь. Больно шустер. Тут, видишь ли, очередь, все в небо рвутся. Вот красавице не терпится...

Красавице — задиристой блондинке — пришлось подниматься в небо второй. Прыгнуть она так и не решилась: как поднял ее пилот в воздух, так и приземлился вместе с ней на борту.

— Милая девушка,— проникновенно сказал ей один из оказавшихся поблизости летчиков.— Милая девушка, парашют, должен вам заметить, не терпит прически «конский хвост».

Мартьянов цыкнул на летчика, а девушка вспыхнула, кусая губы. Юре — в нем еще не угасло волнение от своего недавнего прыжка — стало жаль ее. Подошел ближе.

— Ты не расстраивайся,— сказал он.— Я ведь тоже очень боялся. Ты знаешь, я на крыле про тебя вспомнил. Может, и спрыгнул потому. В следующий раз и ты прыгнешь.

— Нет уж, спасибо! Больше я сюда ни ногой...

И однако пришла. Ничего не осталось в ней от прежней «мазихи» — и прическа скромнее, и губы некрашеные. Разве только юбка, узкая и короткая, как и тогда, обтягивала ноги. От ее подруг ребята — она вдруг многим понравилась — узнали, что девушка была из не очень обеспеченной семьи, и догадались, что вся ее прежняя манера держаться вызывающе — не что иное, как наивное, детское еще, стремление быть независимой от окружающих.

Она нашла в себе смелость вновь подняться на самолете и прыгнуть с парашютом.

Между прочим, цветы на аэродроме, как и обещал Юре летчик, точно вручили ему. И вручила она, эта самая блондинка. Но случилось это позже, в день первого самостоятельного полета Юры, того самого полета, о котором написала саратовская молодежная газета.

У Бориса рассказ брата вызвал эмоции довольно определенного толка.

— Ты влюбился в нее, да?— напрямик, с мальчишеским любопытством рубанул он.

— Нет, Борька,— Юра чуть приметно усмехнулся.— Я же предупреждал: слушай внимательно, а то не все поймешь. Понимаешь, вот подумал я про нее сначала: «мазиха», то да се, а на поверку она очень хорошим человеком оказалась. Не у всех парней хватало мужества заниматься в аэроклубе, многие сбежали. Особенно из тех, кого в детстве баловали, кто трудностей не знал. Ушли они с летного ноля, струсили. А она не отступилась. Я таких очень уважаю. И цветы вовсе не мне, а ей надо было подарить. Да я вот недогадливый оказался. За разговором, увлеченные рассказом Юры, мы как-то не обратили внимания на то, что и времени пролетело уже немало,— завечерело отчетливо, и резко переменилась погода. Пушинками уплыли невесомые облачка, и на смену им понадвинулись, застлав небо черными пиратскими парусами, тяжелые дождевые тучи. Песок под нами похолодел. Борис поежился зябко, поднялся на ноги, начал натягивать на себя рубаху, брюки. Мы тоже встали.

— Домой?— спросил я.— Нет клева-то. Борис отправился посмотреть на удочки и не расслышал, думать надо, что сказал ему Юра вдогон. А Юра сказал:

— Любит она другого. Очень хорошего парня. [С. 201-204]

Курсант. Начало

Я вряд ли преувеличу, если скажу, что такие ребята, как наш Юра, в некотором роде были находкой для военного авиационного училища. Мало того, что Саратовский аэроклуб научил их самолетовождению и парашютному делу, он пробудил в них страсть к небу, помог сделать жизненный выбор, раз и навсегда определить свое призвание. Мало того, что годы учебы в ремесленном и индустриальном техникуме научили их носить форменную одежду, они воспитали в них чувство коллективизма, чувство товарищеского локтя. Эти ребята умели своеобразно решать самые сложные житейские задачи, обходиться без опеки со стороны людей, старших по возрасту, без той мелочной опеки, которая подчас так вредит юношам и девушкам, надолго задержавшимся под родительским крылом. Далее такие на первый взгляд мелочи, как умение носить форменную шинель и фуражку, умение быстро и правильно навернуть портянку, ценятся на воинской службе, избавляют солдат и курсантов от многих неприятностей.

Все эти азы Юра и его товарищи, пришедшие в училище вместе с ним из Саратовского аэроклуба, постигли еще в ремесленном. Стоит ли подчеркивать то, что так называемые тяготы воинской службы они переносили гораздо легче, нежели вчерашние выпускники обыкновенных школ, вчерашние десятиклассники, что и на приемных экзаменах предпочтение было отдано им. Кстати, Юра экзаменов не сдавал — от этой хлопотной обязанности его избавили полученный в техникуме диплом с отличием, хорошая аттестация Саратовского аэроклуба, великолепная физическая подготовка.

Заслуги Оренбургского авиационного училища известны всей стране. В его стенах обрели крылья, а по выходе из него стали знаменитыми такие выдающиеся летчики, как Валерий Чкалов, Михаил Громов, Андрей Юмашев, Анатолий Серов, Сергей Грицевец... Именно здесь учился боевому мастерству первый в мире испытатель реактивных самолетов капитан Григорий Бахчиванджи. Более ста тридцати летчиков, вышедших из училища, были удостоены впоследствии высокого звания Героя Советского Союза.

Не один десяток лет насчитывает оно, это училище, с момента своего существования. За многие годы здесь сложились крепкие, устойчивые традиции. В курсантах неустанно воспитывались чувство глубочайшей преданности своей социалистической Родине, чувство уважения к боевым заслугам летчиков предыдущих выпусков, чувство гордости за то, что ты принадлежишь именно к этому училищу. Здесь готовили мастеров неба, отважных и мужественных.

Вот в такой атмосфере предстояло нашему Юре начать свою воинскую службу. Добавьте к этому, что брат сызмальства не был равнодушен к военной форме, что армия, точнее авиация, не пугала, а притягивала его к себе необоримо, и вы поймете, что, став курсантом, Юра почувствовал себя, как говорится, в своей тарелке. С гордостью писал он домой, что курсантская форма пришлась ему к лицу, писал о своих успехах в освоении теории и практики летного дела.

Восьмого января 1956 года Юра принял воинскую присягу. Об этом мы также узнали из письма. И каждому из нас, из тех, кто жил в Гжатске, кто с нетерпением ждал его писем, стало ясно: отныне Юра напрочно связал свою жизнь с авиацией. Если раньше у отца на сей счет и возникали кое-какие сомнения, то теперь он был вынужден распрощаться с ними.

Самым главным нашим желанием стало — скорее бы увидеть Юрку военного. Особенно заждались его родители. Призвали в армию Бориса. Я днями пропадал на работе, заглядывал к ним только по вечерам, и старики, привыкшие за годы к вечной сутолоке в доме, к тому, что никогда не пустует он, сразу как будто осиротели. Спасение от тоски по сыновьям мама искала в заботах и хлопотах о внучатах, о моих и Зоиных детях.

А отпуска Юра долго не получал. Прошло уже больше года с момента его последнего отъезда из Гжатска... [С. 207-209]

«Запрещенный метод»…

Сохранилась фотография: Юра — курсант Оренбургского авиационного. Сержантские погоны, короткая прическа, его белозубая улыбка.

Таким он и приехал домой, но был не таким. И похож он на этой фотографии на себя, и не похож.

Мама жаловалась моей жене:

— Ума не приложу, что с Юрушкой приключилось. Грустный какой-то стал, задумчивый. Не случилось ли что на службе у него, неприятность какая? Или захворал? И дом ему не мил, и мы чужие будто бы.

Юра и вправду ушел в себя, замкнулся, и порой даже я смотрел на него как на человека почти незнакомого. И задавался вопросом: куда это вдруг исчез весь напор энергии, которая била в нем через край, где он, тот прежний наш Юрка, что своим неугомонным, заводным характером мог все ставить с ног на голову?

— Юра;— подступаюсь к нему,— послушай, что у нас на работе приключилось...

Он кивает: слушаю, мол, давай рассказывай. А приглядишься к нему — все мимо ушей пропустил.

Даже встречи с товарищами по школе, с друзьями детства не взбудоражили его, не принесли ему особой радости.

Вечерами, говорила мама, он подолгу сидел за столом, писал что-то. Оказалось, письма. Но кому были адресованы эти длинные письма, мама не знала.

А однажды он принялся укладывать чемодан.

Мама встревожилась:

— Никак собираешься уже?

— Пора.

— Откуда же пора, когда не кончился отпуск-то твой, и половины еще не прошло.

— Все равно пора.

Был тихий предвечерний час, то самое время, когда свет зажигать вроде бы рано, а без света вещи теряют свою конкретность, осязаемость, отчетливость своих форм. Старые ходики, те самые, что служили нам еще в Клушине, мерно отбивали неумолимое время. Утончившийся за многие месяцы календарь висел на стене. Юра оторвался от чемодана, подошел к календарю, перевернул несколько листков, а потом сорвал верхний, приближая завтрашний день.

Мама неприязненно посмотрела на численник. Было в нем еще десять листков, которые мог бы обрывать он, Юра, целых десять дней. Но что-то заставляло сына спешить из дому. Какая суровая необходимость обкрадывала мать в эти дни?

Никогда в жизни не любила она докучать нам лишними вопросами — понимала, что у ее сыновей, как и у всяких других сыновей, могут быть свои тайны от матери. Понимала это она и знала нечто большее: дети по собственной воле или по собственной охоте расскажут ей при случае почти все из своей жизни.

Но преждевременный и необъяснимый отъезд Юры из родительского дома; непонятное его поведение перед тем перепугали и не на шутку встревожили ее.

И сегодня она не сдержалась, поступила вопреки своим правилам.

Юра мерил комнату нетерпеливыми шагами. Мама подвинула ему табуретку.

— Присядь, сынок, давай потолкуем.

Юра нехотя опустился на табурет.

— Ну? — Что-то есть у тебя на душе. Я ночей не сплю — сердцем за тебя изболелась. Может, расскажешь, что все-таки случилось.

— Да нет, мам, зря ты все это. Ничего у меня не случилось.

Но сумерки, тикающие старыми ходиками, располагали к откровенности.

В тот вечер мама впервые услышала, что живет в степном Оренбурге такая девушка — Валя Горячева. Что Юра знаком с ней вот уже около года, часто бывает в доме ее родителей, очень милых, приветливых людей. Что отец Вали, Иван Степанович, работает поваром в санатории «Красная Поляна», а мать, Варвара Семеновна, ведет домашнее хозяйство. Что семья у них большая и дружная — три брата и три сестры. Что сама Валя, закончив среднюю школу, работала телефонисткой, а теперь поступила в медицинское училище. Юра не кривил душой — выложил все, как на исповеди.

— Нравится мне Валя, очень хорошая она девушка.

У мамы камень с души упал. [С. 211-213]

Юрий Гагарин и Валентина Горячева, г. Оренбург, 1957 г.

«До» и «после»…

В январе 1965 года Юра приезжал в Саратов на встречу выпускников техникума, который отмечал четверть века с момента своего существования.

Конечно, гостевание на саратовской земле не ограничилось только стенами индустриального техникума. Юра выступил перед рабочими на заводе технического стекла, встречался с пионерами, с воинами, ездил в колхоз имени Тараса Григорьевича Шевченко, на поле которого приземлился его «Восток». Тут, на торжественном собрании в клубе, Юре вручили трудовую книжку колхозника за номером 805. Редкая для колхозника специальность значилась в графе «Профессия»: летчик-космонавт... Но суть не в профессии — в другом. Документ этот очень примечателен сам по себе: сын колхозного плотника и колхозной доярки, сам познавший в детстве и отрочестве соленую тяжесть крестьянского труда, первым из людей преодолевший силу земного притяжения, Юра всю жизнь хранил в себе привязанность к земле, через всю жизнь пронес уважение к людям труда. Колхозное поле взрастило и вскормило его, люди колхоза по праву числили его в своих рядах...

Юрий Гагарин на занятиях физико-технического кружка у преподавателя Н.И. Москвина, 1953 г.

В этот свой приезд в Саратов Юра очень хотел увидеть бывшего своего преподавателя физики Москвина: он помнил его увлекательные уроки, помнил занятия физического кружка, на одном из которых и сам выступил с докладом о ракетных двигателях и межпланетных путешествиях в свете учения Константина Эдуардовича Циолковского. Брат расстроился, не увидев Николая Ивановича на вечере в техникуме. Выяснилось, что старый учитель тяжело болен. И тогда Юра попросил передать ему свой портрет с такой надписью:

«Дорогой Николай Иванович!

Сердечное спасибо Вам за науку и знания. Все мы гордимся тем, что прочные, хорошие знания получили от Вас.

Желаем Вам крепкого здоровья и всего самого наилучшего».

Вместе с Юрой под этим автографом поставили свои подписи и другие выпускники техникума. [С. 242-243]

Весна

Двоюродная сестра наша Надя Щекочихина вспоминает такое. В их доме под Москвой держали овчарку. Дик, матерый и злющий от постоянного пребывания на цепи псина, готов был растерзать любого постороннего человека, осмелившегося приблизиться к его конуре. Юра, учась в ремесленном, нередко наведывался к родственникам и как-то легко и быстро, незаметно для окружающих подружился с Диком: кормил с руки, гладил бесстрашно. Потом брат уехал — в Саратов, в Оренбург, на Север, разрывы во времени между отпусками составляли год, а то и два, но только лишь Юра появлялся во дворе щекочихинского дома, Дик, гремя цепью, с восторженным лаем летел ему навстречу.

Летом 1960 года Юра заглянул к Щекочихиным с женой и дочкой Леной. Взрослые заговорились за чаем и не видели, как Лена — она только-только начала ходить — выбралась из комнаты и затопала прямехонько к Дику. Хватились, а девочка уже возле овчарки, тянется обнять. Женщины заволновались.

— Без паники,— тихо сказал Юра.— Дик не тронет Лену, он умница — понимает, что Ленка — моя дочь.

Подошел ближе и посадил девочку верхом на пса.

— Дик, дружище, катай...

С этого дня всякие игрушки для Лены уже не существовали — бывая у Щекочихиных, занималась она только с Диком: трепала его за уши, обнимала, каталась на нем. Пес терпеливо сносил нежданную напасть.

— А ведь она, Лена-то, и впрямь вылитый папа, вот Дик и не хочет обижать ее, — пришли к единодушному заключению женщины.

Юра не спорил, улыбался согласно. Всему радовался он в то лето — первое в отряде космонавтов, такое многообещающее. [С. 21-22]

Фотогалерея

Источники

Текст

Гагарин В.А. Мой брат Юрий. Минск, 1987. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://epizodsspace.airbase.ru/bibl/gagarin-v/moy-brat/gagarin-v-moy-brat-88.pdf

Иллюстрации

История пилотируемой космонавтики. «Каким он парнем был...»: Виртуальная выставка// Российский государственный архив научно-технической документации [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://rgantd.ru/virtual/lyudi/internet-vystavka-kakim-on-parnem-byl-k-85-letiyu-so-dnya-rozhdeniya...

Музей-заповедник Ю.А. Гагарина. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://museumgagarin.ru/

Россошанский В.И. Феномен Гагарина. Саратов, 2011. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.calameo.com/books/00127703990ac8b1f45d1

Валентин и Зоя Гагарины: Как сложилась судьба старших брата и сестры Юрия Гагарина // Культурология.РФ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://kulturologia.ru/blogs/011019/44291/ Источник: https://kulturologia.ru/blogs/011019/44291/