Детство

Дмитрий Иванович Менделеев родился в Тобольске 27 января (8 февраля) 1834 г. и был последним, семнадцатым по счету ребенком в семье директора Тобольской гимназии Ивана Павловича Менделеева и его жены Марии Дмитриевны. Ко времени рождения Дмитрия в семье Менделеевых из детей оставались в живых два брата и пять сестер.

Детство Д.И. Менделеева совпало со временем пребывания в Сибири ссыльных декабристов, живших в Тобольской губернии. Сестра Дмитрия Ивановича - Ольга стала женой бывшего члена Южного общества Н.В. Басаргина. После смерти Ивана Павловича большую помощь семье оказывал И.И. Пущин.

Большое влияние на мировоззрение будущего учёного оказал его дядя В.Д. Корнильев, у которого останавливались во время своего пребывания в Москве Менделеевы. Корнильев был управляющим у князей Трубецких. Его дом часто посещали литераторы, живописцы, исследователи: Ф.Н. Глинка, С.П. Шевырёв, И.И. Дмитриев, М. Погодин, Е.А. Баратынский, Н.В. Гоголь, С.Л. Пушкин, Н.Ф. Павлов, художники П.А. Федотов и Н.А. Рамазанов; историки И.М. Снегирёв и П.Н. Кудрявцев. В 1826 году семья Корнильевых принимала у себя вернувшегося из ссылки Александра Пушкина.

Д.И.Менделеев в детстве

Д.И.Менделеев в юности

Юный Менделеев рос обычным мальчишкой. Сын Д.И. Менделеева Иван Дмитриевич вспоминал, что однажды во время болезни отец сказал ему: «Ломит всё тело так, как после нашей школьной драки на Тобольском мосту».

В 1841 году Д. Менделеева поступил в Тобольскую классическую гимназию. Среди учителей гимназии выделялся преподаватель русской литературы и словесности впоследствии известный русский поэт Пётр Павлович Ершов. Позже автору «Конька-Горбунка» и Дмитрию Ивановичу суждено было стать родственниками — первой женой Д.И. Менделеева была падчерица Петра Ершова.

Здание Тобольской классической гимназии

Университет, работа в Крыму

Высшее образование Менделеев получил в Главном педагогическом институте Санкт-Петербурга. В 1855 году он с золотой медалью окончил отделение естественных наук физико-математического факультета. Несмотря на возможность остаться в институте для подготовки к экзамену на степень магистра Менделеев не смог воспользоваться её по состоянию здоровья. Врачи настоятельно рекомендовали ему сменить сырой петербургский климат.

В 1855 г. Менделеев был направлен старшим учителем в Симферопольскую мужскую гимназию. Однако, прибыв на

место службы, он не смог приступить к работе: шла Крымская война (1853–1856 гг.). Симферополь находился

вблизи фронта, и гимназия была закрыта. Находясь в Симферополе Менделеев попал на прием к знаменитому

русскому хирургу Н.И. Пирогову, оперировавшего в Крыму раненых солдат. Осмотрев молодого ученого хирург

пришел к выводу, что ситуация не такая опасная, как считал лечащий врач Менделеева Н.Ф. Здекауэр,

дававший самые неблагоприятные прогнозы. Пирогов определили, что внутренние кровотечения вызывал не

туберкулез, а далеко не смертельный, а некоторых случаях даже не очень опасный, порок сердечного

клапана. «Нате-ка, вам, батенька, письмо вашего Здекауэра, - сказал после осмотра Пирогов.- Сберегите

его, да когда-нибудь ему и верните. И от меня поклон передайте. Вы нас еще обоих переживете…». Слова

великого хирурга окрылили Менделеева, и он с новыми силами принялся работать над магистерской

диссертацией.

"Пирогов осматривает больного Менделеева" - И.Тихий

Подготовка диссертаций

В 1855 году Менделеев переехал в Одессу, где он получил место учителя гимназии при Ришельевском лицее. Здесь он работал и как учитель математики и физики, и как преподаватель естественнонаучных дисциплин. В Одессе Менделеев активизировал свои научные изыскания, продолжая интенсивно готовиться к экзаменам и защите магистерской диссертации Петербургском университете.

Работу над магистерской диссертацией «Строение кремнезёмных соединений» Менделеев завершил через год. Ее защита прошла блестяще. С успехом была прочитана и вступительная лекция «Строение силикатных соединений».

В конце января отдельным изданием в Санкт-Петербурге была опубликована кандидатская диссертация Д.И. Менделеева

«Изоморфизм в связи с другими отношениями кристаллической формы к составу». 10 октября 1856 года Д.И.

Менделееву была присвоена ученая степень магистра химии. А в январе 1857 года он был утвержден в звании

приват-доцента Императорского Санкт-Петербургского университета по кафедре химии.

Командировка в Германию

В 1857 году Менделеев был командирован в Германию. Одним из ярких событий поездки в Европу стало участие Менделеева в составе делегации русских химиков в работе I Международного химического конгресса в г. Карлсруэ (1860 г.). На конференции он познакомился современными направлениями развития химии, расширил круг академических связей, встретившись с известными европейскими учеными.

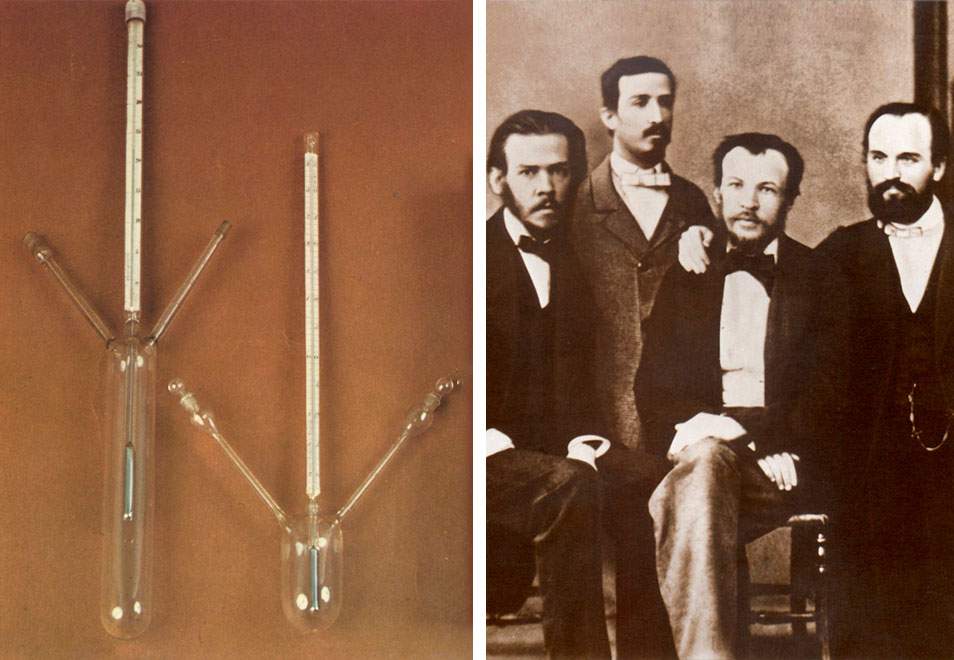

Надо отметить, что в Гейдельберге Менделеев работал прежде всего как физик. В Германии он сделал значительное экспериментальное открытие: установил существование «температуры абсолютного кипения», при достижении которой в определенных условиях жидкость мгновенно превращается в пар. Кроме этого в 1859 г. он сконструировал пикнометр - прибор для определения плотности жидкостей.

Пикнометр - прибор для определения плотности жидкостей.

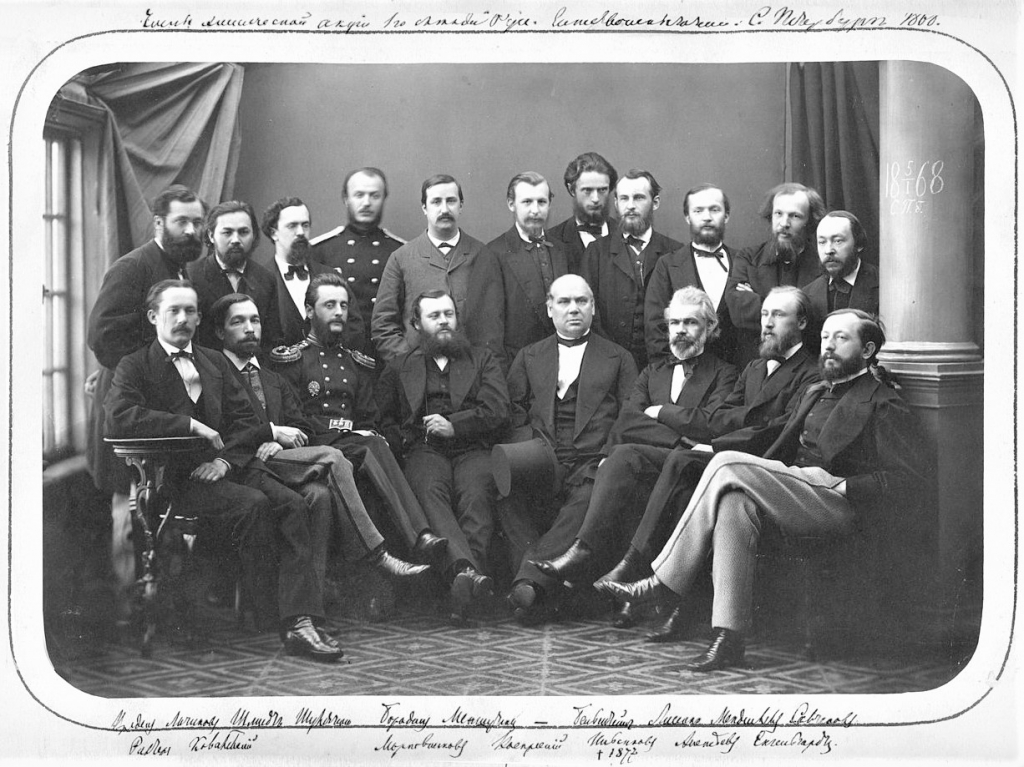

Д. И. Менделеев с друзьями по Гейдельбергу.

Слева направо: Н. Житинский, А. П. Бородин, Д. И. Менделеев, В. И. Олевинский. 1860 г.

Учебник по органической химии

В 1861 г. Менделеев вернулся в Россию и в том же году всего за 2 месяца написал свой первый учебник – «Органическая химия». Впоследствии он опубликовал еще ряд работ, посвященных органической химии. Таким образом, Менделеев становится одним из первых теоретиков в области органической химии в России.

За свою «Органическую химию» Менделеев в 1862 г. был удостоен полной Демидовской премии – высшей научной награды России того времени.

Защита докторской

В 1863 г. физико-математический факультет Петербургского университета избирает Менделеева профессором на кафедру технологии, но из-за отсутствия у него степени магистра технологии его утверждают в должности только в 1865 г. В 1864 г. Менделеев был также избран профессором Петербургского технологического института.

Защита докторской диссертации Менделеева «О соединении спирта с водой» состоялась в 1865 году. В 1867 г. он возглавил кафедру общей химии Петербургского университета, которую занимал в последующие 23 года.

В начале 1868 г. состоялся 1-й съезд русских естествоиспытателей и врачей. Члены его химической секции вынесли постановление об учреждении Русского химического общества. Д.И. Менделеев приступает к разработке Устава новой научной организации.

1-й съезд русских естествоиспытателей и врачей.

Открытие периодического закона

В марте 1869 года Д.И. Менделеевым был подготовлен доклад «Соотношение свойств с атомным весом элементов», посвященный периодической закономерности химических элементов. На заседании Русского химического общества доклад зачитал Н.А. Меншуткин. Вскоре работа Менделеева была опубликована в «Журнале Русского физико-химического общества», и сообщение об открытии на немецком языке появилось в журнале «Zeitschrift für Chemie». В 1872 году в журнале «Annalen der Chemie und Pharmacie» Д.И. Менделеев представил развернутый материал о периодическом законе.

Не давая представления о строении атома, периодический закон, тем не менее, вплотную подводит к этой проблеме, и решение её было найдено несомненно благодаря ему — именно этой системой руководствовались исследователи, указывая факторы, выявленные им с интересовавшими их другими физическими характеристиками. В 1984 году академик В. И. Спицын писал: «…Первые представления о строении атомов и природе химической валентности, разработанные в начале нашего столетия, основывались на закономерностях свойств элементов, установленных с помощью периодического закона».

В 1900 году Дмитрий Менделеев и Уильям Рамзай пришли к выводу о необходимости включения в периодическую систему элементов особой, нулевой группы благородных газов.

Исследование газов

Эта тема в творчестве Менделеева связана, прежде всего, с поиском учёным физических причин периодичности. Так как свойства элементов находились в периодической зависимости от атомных весов, массы, исследователь мыслил возможность пролить свет на эту проблему, выясняя причины сил тяготения и посредством изучения свойств передающей их среды.

Концепция «мирового эфира» имела в XIX веке большое влияние на возможное решение данной проблемы. Предполагалось, что «эфир», заполняющий межпланетное пространство, является средой, передающей свет, тепло и гравитацию. Исследование сильно разреженных газов представлялось возможным средством к доказательству существования названной субстанции, когда свойства «обычного» вещества уже не способны бы были скрывать свойства «эфира».

Одна из гипотез Менделеева сводилась к тому, что специфическим состоянием газов воздуха при большом разрежении и мог оказаться «эфир» или некий газ с очень малым весом. Д. И. Менделеевым написано на оттиске из «Основ химии», на периодической системе 1871 года: «Легче всех эфир, в миллионы раз»; а в рабочей тетради 1874 года учёный выражает ещё более ясно ход мысли: «При нулевом давлении у воздуха есть некоторая плотность, это и есть эфир!». Тем не менее, среди его публикаций этого времени таких определённых соображений не высказано.

При всей гипотетической направленности исходных предпосылок этих исследований, основным и наиболее важным результатом в области физики, полученным благодаря им Д. И. Менделеевым, явился вывод уравнения идеального газа, содержащего универсальную газовую постоянную. Также очень важным, но несколько преждевременным, было предложенное Д. И. Менделеевым введение термодинамической шкалы температур. Учёным также было избрано правильное направление для описания свойств реальных газов.

Весы, сконструированные Д.И. Менделеевым для взвешивания газообразных и твердых веществ

Учение о растворах

В 1905 году Менделеев скажет: «Всего более четыре предмета составили моё имя: периодический закон, исследование упругости газов, понимание растворов как ассоциации и „Основы химии“. Тут моё богатство. Оно не отнято у кого-нибудь, а произведено мною…».

На протяжении всей своей жизни Д. И. Менделеева не ослабевал его интерес к «растворной» тематике. Наиболее значительные его исследования в этой области относятся к середине 1860-х, а важнейшие — к 1880-м годам. Тем не менее, публикации учёного показывают, что и в другие периоды своего научного творчества он не прерывал изысканий, способствовавших созданию основы его учения о растворах. Концепция Д. И. Менделеева эволюционировала от весьма противоречивых и несовершенных первоначальных представлений о природе этого явления в неразрывной связи с развитием его идей в других направлениях, в первую очередь — с учением о химических соединениях.

Д.И. Менделеев показал, что правильное понимание растворов невозможно без учёта их химизма, отношения их к определённым соединениям (отсутствия грани между таковыми и растворами) и сложного химического равновесия в растворах — в разработке этих трёх неразрывно связанных аспектов заключается основное его значение.

Исследования нефти

В конце 1870-х гг. в сферу интересов Менделеева попадают проблемы, связанные с нефтью. В 1877 г. он выдвигает гипотезу о неорганическом происхождении нефти из карбидов тяжелых металлов. Проводя исследования состава нефти разных месторождений, Д.И. Менделеев разработал новый способ её дробной перегонки, позволявший добиться разделения смесей летучих веществ. Ученый также доказал ошибочность мнения об оскудении каспийских источников.

Работы Менделеева по нефтедобыче имели большое значение для стремительно развивающейся в России нефтяной промышленности. Менделеев первым заявил о том, что сжигать нефть в топках преступно, поскольку из неё можно получить множество химических продуктов: «Сжигать нефть - все равно, что топить печку ассигнациями», - афористично сформулировал ученый.

Менделеев предложил перевозить нефть не на арбах и не в бурдюках, а в цистернах и перекачивать ее по трубам. Учёный математически доказал, насколько целесообразнее перевозить нефть наливом, а заводы для переработки строить в местах потребления нефтепродуктов.

Кораблестроение. Освоение Крайнего Севера

Когда в конце 1870-х годов Д.И. Менделеев занимался изучением сопротивления среды, им была высказана мысль о постройке опытового бассейна для испытания судов. Эта идея была реализовано только в 1893 году, когда по просьбе управляющего морским министерством Н.М. Чихачёвым учёный составил записку «О бассейне для испытания судовых моделей» и «Проект положения о бассейне.

Занимаясь изучением растворов, Д.И. Менделеев проявил большой интерес к результатам исследований плотности морской воды, которые были получены адмиралом С.О. Макаровым в кругосветном плавании на корвете «Витязь» в 1887—1889 годах. Эти ценнейшие данные ученый включил в сводную таблицу величин плотности воды при разных температурах, которую он опубликовал в своей статье «Изменение плотности воды при нагревании».

Продолжая взаимодействия с С.О. Макаровым, начатые при разработке порохов для морской артиллерии, Менделеев включается в организацию ледокольной экспедиции в Северный Ледовитый океан: «Ваша мысль блистательна, — пишет он С. О. Макарову, — и рано или поздно неизбежно выполнится и разовьётся в дело большого значения не только научно-географическое, но и в живую практику». Успешная экспедиция давала бы решение многим важнейшим экономическим проблемам: связь Берингова пролива с другими русскими морями положила бы начало освоению Северного морского пути, что делало доступными районы Сибири и Крайнего севера.

Осенью 1897 года правительство принимает решение о финансировании постройки ледокола. Менделеев был включён в состав комиссии проекта. Ледокол был заложен в Ньюкасле на стапелях английской фирмы Armstrong Whitworth в декабре. Это было первое в мире судно арктического класса, способное форсировать тяжелые льды. Кораблю было присвоено имя «Ермак».

В 1901—1902 годах Менделеев создал проект арктического экспедиционного ледокола и разработал высокоширотный «промышленный» морской путь, подразумевавший прохождение судов вблизи Северного полюса.

Ледокол «Ермак», в проектировании которого непосредственное участие принимал Д.И.Менделеев

Полет на воздушном шаре

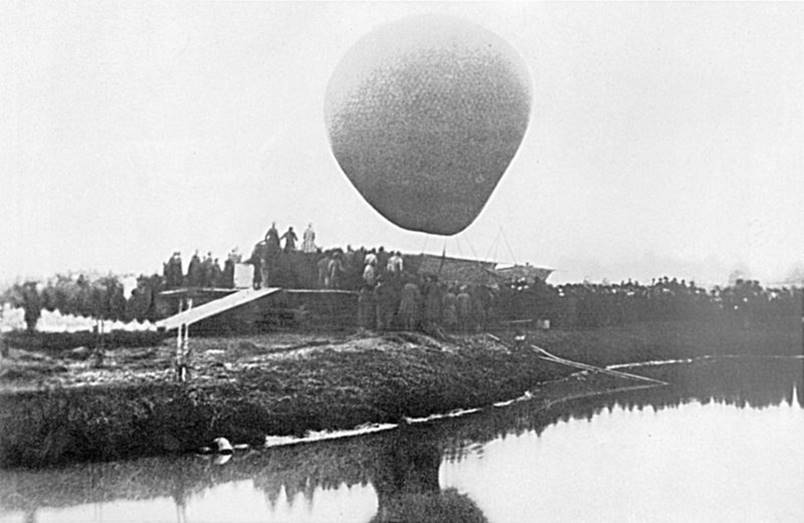

Менделеев интересовался разными науки. В конце 1880-х он увлекся воздухоплаванием. 7 августа 1887 г. для наблюдения полного солнечного затмения он совершил полёт на воздушном шаре «Русский».

В небольшом имении великого русского химика Дмитрия Ивановича Менделеева Боблове, в 18 верстах от Клина, где он отдыхал и проводил сельскохозяйственные опыты, тоже готовились в «домашних» условиях наблюдать редкое небесное явление. Когда до наступления затмения оставалось немногим более недели, из Петербурга в Боблово пришла телеграмма. В ней Императорское Русское техническое общество извещало ученого о том, что в Твери будет снаряжен воздушный шар. Совет Общества, говорилось в телеграмме, считает своим долгом заявить об этом, чтобы он, Менделеев, в случае желания «мог лично воспользоваться поднятием шара для научных наблюдений».

Пристрастие Менделеева к воздухоплаванию, его труды в этой области были широко известны. Менделеев охотно дал согласие на участие в полете. В Клин спешно был направлен воздушный шар «Русский» под командованием опытного аэронавта, поручика Александра Кованько.

Намеченный полет с участием Менделеева получил широкую огласку и вызвал большой интерес. В поездах, уходивших 6 августа из Москвы, трудно было найти свободное место.

«Ждали Менделеева, — рассказывал писатель Владимир Гиляровский. — В 6 часов 25 минут раздались аплодисменты, и из толпы к шару вышел высокого роста, немного сутулый, с лежащими по плечам волосами с проседью и длинной бородой человек. Это был профессор».

В корзину пристроили барограф, два барометра, бинокли, спектроскоп, электрический фонарь и сигнальную трубу. С шара предполагалось зарисовать корону солнца, проследить движение тени и провести спектральный анализ. В 6 часов 25 минут Д.И. Менделев и А.М. Кованько сели в корзину, но намокший шар не поднялся. Александр Матвеевич Кованько уступил просьбам Д. И. Менделеева и предоставил ему самому провести полёт.

Все вдруг увидели, как Менделеев что-то сказал Кованько, как тот выпрыгнул из корзины, и шар медленно, слишком медленно пошел вверх. За борт полетел табурет и доска, служившая столиком. Опустившись на дно корзины, Менделеев обеими руками начал выкидывать песок, балласт. Это было нелегко. Песок отсырел и превратился в плотный комок. А следовало торопиться, чтобы не опоздать: полные затмения Солнца, как известно, длятся всего несколько минут.

Неожиданный полет Менделеева в одиночку, исчезновение шара в облаках и вдруг нахлынувший мрак, по словам Гиляровского, «удручающе подействовало на всех». Тревога еще более усилилась, когда в Клину была получена посланная кем-то невразумительная телеграмма: «Шар видели — Менделеева нет».

Между тем, полет прошел и завершился вполне успешно. Аэростат поднялся на высоту более трех километров, вышел за облака, и Менделеев успел ряд наблюдений, хотя погода помешала достичь основных целей исследователя. Позднее ученый так оценивал свои результаты: «Если бы мой полёт из Клина, ничего не прибавивший в отношении к знанию „короны“, послужил бы к возбуждению интереса метеорологических наблюдений с аэростатов внутри России, если бы он, кроме того, увеличил общую уверенность в том, что летать на аэростатах можно с удобством даже новичку, тогда бы я не напрасно летал по воздуху 7-го августа 1887 года».

Воздушный шар «Русский», на котором Д.И.Менделеев 7 августа 1887 г. совершил полёт для наблюдения полного солнечного затмения.

Перед спуском ученому пришлось проявить не только бесстрашие, но и незаурядную ловкость. Веревка, идущая от газового клапана, запуталась в снастях аэростата. Тогда Менделеев взобрался на борт корзины и, повиснув над бездной, распутал злосчастную веревку.

Аэростат опустился в Калязинском уезде Тверской губернии. И только Менделеев выбрался из корзины, как перед ним появился сельский староста. С подозрением глядя на воздухоплавателя, он сказал, что «за пузырем посмотрят», и вдруг угрожающе закричал, входя в раж: «Да и тебя побережем! Ты кто такой?» К счастью, местным крестьянам удалось угомонить блюстителя порядка. Они проводили Менделеева к соседнему поместью. «Здесь меня приютили, отправили мои депеши, помогли собрать и спрятать аэростат со всеми его принадлежностями и в путь снарядиться», - вспоминал ученый.

После полета, отвечая на вопрос, как он решился на столь рискованный шаг, Менделеев писал: «Обыкновенно думают, — писал он, — что мы говорим, советуем, но практическим делом владеть не умеем, и нам, как щедринским генералам, всегда нужен мужик, а иначе у нас все из рук валится. Мне хотелось демонстрировать, что это мнение несправедливо, по крайней мере, в отношении к естествоиспытателям».

Весть о необычайно смелом полете Менделеева вскоре стала известна не только по всей России. Французская Академия метеорологического воздухоплавания присудила русскому ученому специальный диплом, украшенный девизом изобретателей воздушного шара братьев Монгольфье «Так идут к звездам».

Метрология

Менделеев стал одним из основателем современной метрологии. Он разработал теорию весов, улучшил конструкции коромысла и арретира, предложил точнейшие приёмы взвешивания.

В 1893 г. Д.И. Менделеев создал Главную палату мер и весов (ныне Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии имени Д.И. Менделеева): «Наука начинается с тех пор, как начинают измерять. Точная наука немыслима без меры», - писал он.

В 1899 г. по инициативе Менделеева в России был введен новый закон о мерах и весах, результатом которого стало создание государственной поверочной службы.

Главная палата мер и весов в Санкт-Петербурге.

Интерес к социологии

В 1906 г. Д.И. Менделеев пишет свой последний крупный труд «К познанию России». Важное место в этой работе занимают вопросы народонаселения; в своих выводах учёный опирается на скрупулёзный анализ результатов переписи населения.

Д.И. Менделеев обрабатывает статистические таблицы со свойственной ему тщательностью и мастерством исследователя, совершенно владеющего математическим аппаратом и методами расчёта.

Достаточно важным компонентом явилось присутствующее в книге вычисление двух центров России - поверхности и населения. Учёный приобщил к изданию карту новой проекции, в которой нашли отражение идея единого промышленного и культурного развития европейской и азиатской частей страны, что должно было служить сближению двух центров.

Менделеев работал не щадя себя, упорно, страстно, вдохновенно. «Я и сам удивляюсь, - писал в конце жизни ученый, - чего я только не делывал на своей жизни. И сделано, я думаю, недурно».

Научный авторитет Д. И. Менделеева был огромен. К концу жизни он получил свыше 130 дипломов и почётных званий от русских и зарубежных академий, университетов, научных обществ и организаций. Практически всеми российскими и большинством наиболее уважаемых зарубежных академий, университетов и научных обществ, он был избран своим почётным членом.